Vendargues

Étude d'entrée de ville sur la R.N. 113

(Application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme)

(septembre 2005)

Vers section précédente

Paysage

PAYSAGE ET CIRCULATION sur la nationale 113

|

|

|

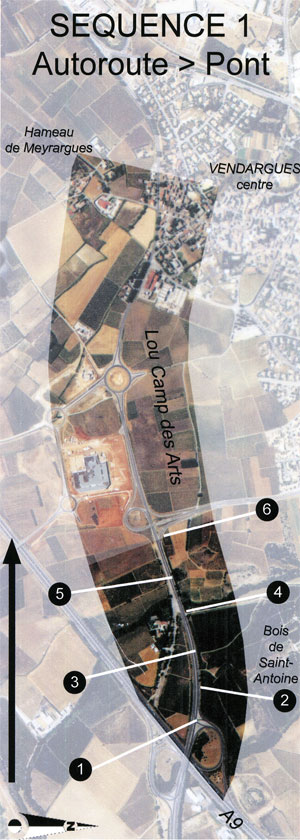

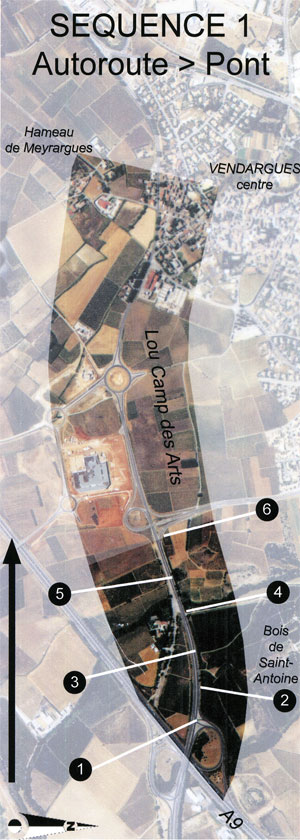

| En se dirigeant vers le nord, nous quittons le système

linéaire de la nationale, pour rejoindre

deux des principales voies de contournement de l'agglomération :

D 65 et LIEN. Fin de la séquence 1. |

|

| L'horizon est dominé par le pont de l'échangeur

avec la d épartementale 65. C'est une vraie porte paysagère :

au-delà, autre chose commence. Une direction secondaire peut être

prise, grâce à une bretelle de raccordement. |

|

| Stabilisation de la pente de la route et horizontalité des

lignes du paysage perçu : l'horizon porte moins loin.

Léger

vallonement des champs sur le côté. Le franchissement

de la Cadoule se fait de manière « anonyme ». |

|

| Réduction de l'emprise à 2 x 1 voie,

mais large bande d'arrêt et glissière de sécurité :

nous sommes toujours dans un registre routier. La nationale 113 a

retrouvé sa direction « naturelle » (plein ouest),

mais l'essentiel des pancartes pré-directionnelles engagent

l'automobiliste vers le nord (à droite). |

|

| Large courbe orientant la route vers l'ouest. Découverte

de l'horizon marqué par les collines du Grès. Repère

fort : le château d'eau situé au hameau de Meyragues.

Percées visuelles furtives sur les quartiers est de Vendargues.

Présence d'un panneau publicitaire dénotant la qualité des

abords (par banalisation et mercantilisation) |

|

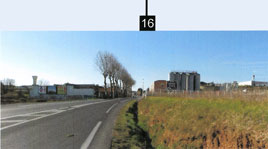

| Accès depuis Baillargues ou en provenance de

Nîmes par I'A9. Typologie de voie à grande vitesse:

deux fois deux larges files, terre-plein central et longue voie d'insertion.

Boisements de part-et-d'autre. |

|

Enjeux de la séquence 1 : renforcer le caractère naturel des abords,

ménager des fenêtres sur le grand paysage, limiter le vocabulaire

routier trop prononcé.

|

|

|

|

L'objet routier « rond-point » monopolise

complètement la perception paysagère. En légère

pente, non végétalisé, occupant une vaste

emprise, le giratoire apparait comme un élément

« dur » et

artificiel du paysage Il annonce une troisième séquence. |

|

| Un giratoire s'annonce à l'horizon. Le

chantier de sa construction (il y a plus de dix ans) est encore

lisible sur les bas-côtés (profond fossé et

talus dégarni). |

|

| Assez vite, les abords de la route souffrent

de la présent visible d'objets disparates : vaste parking

du centre commercial au sud (avec voitures, grillage, mâts

d'éclairage), quelques pannonceaux publicitaires côté nord.

Les activités humaines sont lisibles, sans pour autant

que le paysage ne soit urbain. Une impression d'inachèvement

et d'inorganisation domine. |

|

| La voirie revient pour la première fois

au même niveau que les terres environnantes. Cela donne

d'autant plus de force à l'ouverture de l'horizon sur

Vendargues. Seules les maisons construites depuis une dizaine

d'années apparaissent, mais l'homogénéité du

bâti et son épannelage (niveau des toitures) contribuent à conserver

l'image d'un village « blotti » autour d'un point

central. Ce point, seul élément historique visible,

est, en l'occurence, le cimetière et ses cyprès.

Chaque entité (urbaine ou naturelle) est visuellement

bien définie, les limites sont nettes, conférant

lisibilité au

paysage. |

|

|

Après le franchissement,

l'horizon tarde à s'ouvrir et à prendre de la

consistance. Les abords sont très marqués par

l'infrastructure routière (glissière, voies d'enga-gement). |

|

|

En continuant vers l'ouest, nous

franchissons un ouvrage d'art, correspondant au point de plus

faible largeur de la Nationale. Pour autant, les voitures roulent à 90

ou 100 km/h, rassurées par la glissière qui file.

La végétation sur les bas-côtés

est de type friche arbustive, non mise en valeur. Présence

d'un pylône électrique très visible. |

|

Enjeux de la séquence 2 : aménager la porte symbolique que constitue

le pont de l'échangeur, affirmer la transition du naturel vers l'urbain

(échelle géographique), favoriser la réduction graduelle

de la vitesse jusqu'au giratoire, préserver les relations visuelles

avec les signes remarquables de l'horizon.

|

|

|

| Le caractère fréquenté de

la voie et l'absence de traitement des abords (avec panneaux

publicitaires) nous laissent penser que l'on est en marge d'un

espace de vie : Vendargues ne profite pas de l'effet-vitrine

que peut favoriser la nationale 113. |

|

| Malgré l'horizon dégagé au

sud (hameau de Meyrargues), la monotonie et la continuité des

murs encadrant la route, la ponctualité du bâti

et l'absence de trottoirs prolongent cette impression mitigée

d'hésitation entre urbain et naturel. |

|

| L'alignement des platanes conduit tant bien

que mal à rééquilibrer visuellement les

abords de la route : il existe en effet une certaine dissension

entre les gros volumes de la cave coopérative à l'écart

de la route (nord) et le bâti modeste et hétérogène

accolé à la voie (sud). |

|

| Front urbain hétéroclite pour

l'entrée dans l'agglomération de Vendargues (cuves

industrielles de la cave côté nord, panneaux publicitaires

côté sud). C'est néanmoins le premier espace

un peu structuré que nous rencontrons depuis le début

du parcours (alignement de platanes). |

|

| Énorme terre-plein central, mais aucun

trottoir ni aucun passage pour piétons. Le talus au

nord encaisse la route, les terrains au-dessus ne sont pas

visibles en voiture : autant de raisons qui font réaccélérer

les conducteurs au sortir du giratoire. |

|

| Au sortir du rond-point, la vue porte loin :

sur le hameau de Meyrargues et sur le vallon séparant

Vendargues de Saint-Aunès. Les premiers bâtiments

de Vendargues - à commencer par la cave coo-pérative - apparaissent

encore lointains. |

|

| Le premier accès direct dans le tissu urbain

de Vendargues se fait par le rond-point. Les abords ne sont pas

traités. Où se trouve-t-on ? en milieu urbain ?

ou en milieu naturel comme peut le suggérer l'horizon

dégagé ? |

|

Enjeux de la séquence 3 : rendre perceptible le caractère résolument

urbain de cette séquence (même si une large place doit être

faite aux aménagements végétaux), structurer le paysage

et la voirie, rendre lisibles les grandes directions partant du giratoire,

préserver les vues sur la colline de Meyrargues.

Retour au sommaire

PERCEPTIONS PAYSAGÈRES LOINTAINES

La topographie du secteur - avec des terrains très légèrement

en pente vers le sud - s'inscrit dans le schéma habituel de la plaine

languedocienne faisant la transition entre le littoral au sud et les reliefs

au nord. Le caractère ouvert de l'horizon et l'aspect non bâti

du site permettent des vues lointaines sur le grand paysage (Pic-St-Loup,

Grande-Motte, Château de Castries). Si l'urbanisation du secteur remettra

forcément en cause cet aspect, il conviendra néanmoins de ménager

des perspectives sur les éléments paysagers proches, comme

le Pioch Palat. Contre-exemple, à éviter : depuis la rue

Delacroix, la percée sur le bois de Saint-Antoine est maintenant occultée

par deux imposantes maisons.

Retour au sommaire

PERCEPTIONS PAYSAGÈRES

PROCHES

Le site offre des vues extrêmement ouvertes sur l'horizon. Aucune structure

paysagère végétale n'est décelable. Seuls les fronts

bâtis des lotissements et de la cave coopérative font sens entre

le sol et le ciel. Le caractère plat du site le rend vulnérable à la

moindre construction.

Mais la plaine viticole laissant progressivement la place à un

tissu construit, il conviendra sans doute de structurer cet espace ouvert

par des masses végétales et des alignements d'arbres. Pourra-t-on épargner

ce qui fait une des valeurs du site, à savoir sa remarquable ouverture

vers le ciel ?

Retour au sommaire

Trame viaire

LES DÉPLACEMENTS

Le Plan de Déplacements Urbains

La commune de Vendargues fait partie de l'aire d'étude du Plan

de Déplacements Urbains (P.D.U.) de l'agglomération de Montpellier.

Ce périmètre comprend 48 communes et 93 % de la population

de l'aire urbaine soit 429 000 habitants sur 670 km2.

L'aire du P.D.U. a été divisée selon les grands

ensembles cardinaux. La commune de Vendargues appartient à l'ensemble « Grand

Est (RN 113 - RN 110) qui représente 12,3 %

de la population totale et près de 26 % de la population hors

Montpellier.

À la différence des autres grands ensembles, l'ensemble « Grand

Est » n'est relié que par un seul axe majeur avec Montpellier

(ville centre), la RN 113, sur lequel se concentrent tous les flux

et qui traverse le territoire de Vendargues (où vient se piquer

la RN 110).

Les migrations alternantes :

Les migrations alternantes « Domicile - Travail » constituent

l'essentiel des déplacements.

On recense environ 48 500 migrants entrant ou sortant de la ville

centre dont près de 80 % de migrants vers Montpellier dans

des proportions assez voisines entre les grands ensembles cardinaux. Un

peu plus de 20 % des migrants sortent de la ville centre dont environ

2 500 vers le grand ensemble « Grand Est » soit

un quart du total des sortants.

La commune de Vendargues a vu sa position de pôle générateur

de déplacement se renforcer ces dernières années au

regard du nombre d'emplois nouveaux créés.

La voiture particulière est utilisée sur l'ensemble de

l'aire d'étude à plus de 80 % pour les déplacements

domicile-travail. Plus précisément sur Vendargues, les modes

de transport des actifs ayant un emploi sont répartis de la manière

suivante :

| Actifs ayant un emploi |

Nombre |

Part |

| Ensemble |

2 120 |

100 % |

| Pas de transport |

66 |

3,1 % |

| Marche à pied |

67 |

3,2 % |

| Un seul mode de transport : |

1 865 |

88,0 % |

| - deux roues |

76 |

3,6 % |

| - voiture particulière |

1 728 |

81,5 % |

| - transport en commun |

61 |

2,9 % |

| Plusieurs modes de transport |

122 |

5,8 % |

Source : INSEE 1999

Retour au sommaire

LA MOBILITÉ INTER-QUARTIERS

L'analyse de la trame viaire conduit à mettre en évidence

un certain enclavement du centre. Son accessibilité automobile depuis

la nationale 113 se fait de manière indirecte, les accès

n'étant pas aménagés et la traversée de Vendargues

n'étant pas mise en valeur.

Depuis

les quartiers périphériques, se rendre au centre à pied

ou en voiture se fait par quelques carrefours-clés, en nombre

limité. En effet, l'urbanisation non maîtrisée

des années 1960-1970 a créé autour du centre

une couronne de macro-ilôts difficilement pénétrables

qui isolent le cœur de la commune (place de la mairie, nouveau

jardin). Atteindre le centre depuis un grand tiers sud-est du territoire

bâti nécessite un passage obligé par le rond-point

du cimetière. L'accès à la place de la mairie

se fait alors par la rue du Peyrou, relativement étroite.

Il est à noter par ailleurs que ce cheminement ne ménage

aucune continuité piétonne au-niveau du dit carrefour.

Celui-ci, malgré son récent aménagement, ne

comprend aucun trottoir, ni aucun passage piéton !! Depuis

les quartiers périphériques, se rendre au centre à pied

ou en voiture se fait par quelques carrefours-clés, en nombre

limité. En effet, l'urbanisation non maîtrisée

des années 1960-1970 a créé autour du centre

une couronne de macro-ilôts difficilement pénétrables

qui isolent le cœur de la commune (place de la mairie, nouveau

jardin). Atteindre le centre depuis un grand tiers sud-est du territoire

bâti nécessite un passage obligé par le rond-point

du cimetière. L'accès à la place de la mairie

se fait alors par la rue du Peyrou, relativement étroite.

Il est à noter par ailleurs que ce cheminement ne ménage

aucune continuité piétonne au-niveau du dit carrefour.

Celui-ci, malgré son récent aménagement, ne

comprend aucun trottoir, ni aucun passage piéton !!

Deux axes majeurs irriguent les quartiers construits depuis une

quinzaine d'années : la rue de la Monnaie (voie romaine

historique) et la continuité des avenues Pierre Mendès-France

et 8 mai 1945. Sillonnant le territoire d'est en ouest et

du nord au sud sur une longueur de près d'un kilomètre

chacune, ces voies se révèlent être plus à l'échelle

d'un déplacement automobile que piéton. Les quartiers

récents sont formés d'ilôts relativement fragmentés

qui permettent une bonne irrigation automobile, mais aussi piétonne,

du tissu urbain. Mais l'activité commerciale étant

quasi-exclusivement concentrée au centre, l'usage de la

voiture, faute de liaisons piétonnes rapides et sûres,

s'avère indispensable, compte-tenu des modes de vie actuels.

Il en va de même s'agissant de l'accès au centre commercial

St-Aunès.

Une des leçons à tirer de cet état de fait

est qu'il faudra valoriser, dans l'aménagement du secteur

Les Aires Vieyes, la moindre possibilité de liaison piétonne

menant directement au centre. |

Retour au sommaire

Réseaux

RÉSEAUX HUMIDES

Le reseau pluvial

Une étude hydraulique a été réalisée

par la Direction Départementale de l'Equipement en 1987 sur une

zone de 45 hectares dans laquelle se situe le secteur Lou Camp des Arts.

Elle a été effectuée dans le cadre du projet d'aménagement

d'une zone NAu du P.O.S. destinée à accueillir de l'habitat,

des commerces et des équipements publics.

|

Les calculs ont été effectués à l'horizon

du P.O.S. avec une morphologie urbaine supposée équivalente à celle

des secteurs voisins.

Les résultats et solutions proposées sont les suivantes :

- débit de pointe décennale prévisible :

6 m3/s

- canalisation de débit par un fossé en terre

le long de la R.N. 113 jusqu'à un bassin de rétention

situé au centre du carrefour giratoire : soit un

volume de rétention global de 4 300 m3 (fossé et

excavation centrale).

- canalisation du débit de fuite de 3,70 m3/s par

un fossé en terre sur la commune de Saint-Aunès

jusqu'au ruisseau de la Balaurie.

Au regard de l'ancienneté de cette étude et des

obligations fixées par la loi sur l'eau, l'urbanisation

du secteur Lou Camp des Arts a fait l'objet d'une étude

hydraulique spécifique. Les préconisations de cette étude

seront pris en compte dans le parti d'aménagement. |

Les réseaux d'eaux usées, d'eau potable et BRL

Le site ne pose pas de difficultés pour être raccordé aux

différents réseaux humides. Ces raccordements pourront s'effectuer à partir

des lotissements voisins déjà équipés. Les

réseaux

traversant actuellement le site pourraient être

reconsidérés en fonction du parti d'aménagement.

L'alimentation en eau potable est issue de la source du Lez.

La station d'épuration située à proximité du

site (au sud-ouest du rond-point) permet de traiter plus de 7000 équivalents-habitants

et pourra largement supporter l'augmentation de population .

Dans la cadre de la communauté d'agglomération de Montpellier,

la commune de Vendargues doit être raccordée au futur émissaire

en mer, via la station de la Céréreide (Lattes).

Pour le réseau d'irrigation (BRL), il faudra négocier l'abandon

des antennes qui ne sont plus utilisées ou prévoir une utilisation

pour les particuliers (jardins) ou les espaces verts.

Retour au sommaire

Sol

L'OCCUPATION DU SOL

Le site est actuellement occupé à 75 % par des friches

agricoles (certaines servent de pâturages), à 21 % par

de la vigne et le reste par des cultures céréalières.

Cet espace est marqué par la présence de quelques arbres :

des allées de Cyprès, des pins Pignon,... et surtout un superbe

chêne vert au nord-est en bordure de la R.D. 65 et du lotissement

du « Grand Chêne », qu'il convient de préserver

dans le cadre du futur aménagement.

Retour au sommaire

LA TOPOGRAPHIE

Vendargues s'inscrit dans la grande plaine du Bas-Languedoc avec des altitudes

variant entre 80 mètres au nord du territoire communal et une trentaine

de mètres au sud-est. Le site de la future Z.A.C. comprend les points

les plus bas de la commune.

Le secteur présente un relief composé de pentes douces

dans l'ensemble. Il se caractérise par deux orientations :

- une pente qui décline assez rapidement vers le sud/sud-est depuis

le carrefour entre la rue du 8 mai et le chemin de Saint-Antoine.

- une pente qui décline plus lentement vers le sud-ouest depuis le carrefour

du chêne vert (intersection entre le chemin de Saint-Antoine et la R.D. 65)

après un large secteur relativement plat qui domine tout le site.

Ainsi, la topographie varie entre 33 mètres (NGF) et 41 mètres

(NGF), soit un dénivelé de 8 mètres. La pente moyenne

est de l'ordre de 5 %.

Retour au sommaire

LE FONCIER

Le périmètre de la Z.A.C. concerne 42 parcelles non bâties

réparties entre une vingtaine de propriétaires sur superficie

totale d'environ 16 hectares (y compris voirie existante et emprises non cadastrées).

La répartition est la suivante :

Référence

cadastrale |

Superficie

approx. (m2) |

Référence

cadastrale |

Superficie

approx. (m2) |

Référence

cadastrale |

Superficie

approx. (m2) |

AE25 |

2 990 |

AE39 |

324 |

AE62 |

2 768 |

AE26 |

2 349 |

AE40 |

2 788 |

AE66 |

15 198 |

AE27 |

2 147 |

AE41 |

22 482 |

AE72 |

292 |

AE28 |

2 121 |

AE44 |

7 580 |

AE75 |

1 256 |

AE29 |

2 138 |

AE45 |

4 105 |

AE164 |

8 128 |

AE30 |

2 000 |

AE46 |

5 699 |

AE211 |

498 |

AE31 |

2 089 |

AE47 |

7 213 |

AE212 |

494 |

AE32 |

4 205 |

AE48 |

6 429 |

AE213 |

501 |

AE33 |

6 997 |

AE49 |

3 609 |

AE214 |

492 |

AE34 |

1 925 |

AE51 |

4 128 |

AE215 |

498 |

AE35 |

1 855 |

AE54 |

104 |

AE216 |

479 |

AE36 |

1 940 |

AE55 |

107 |

AE217 |

494 |

AE37 |

4 052 |

AE56 |

6 785 |

AE218 |

505 |

AE38 |

106 |

AE57 |

36 |

AE219 |

11 022 |

| Emprises non

cadastrées* |

7 290 |

TOTAL : |

159 278 |

Le site a un foncier relativement morcelé notamment au niveau du

chemin de Saint-Antoine, au nord du site, avec des parcelles en « lamelles » orientées

perpendiculairement au chemin et d'une superficie moyenne de 2000 m2.

Les parcelles les plus importantes se situent essentiellement au sud du

site et en bordure de l'avenue du 8 mai 1945 avec des superficies

variant de près

de 1 hectare à plus de 2 hectares.

À signaler une découpage de 8 parcelles d'environ 500 m2

en moyenne sur la partie nord-ouest du site correspondant à un lotissement

en attente d'une ouverture à l'urbanisation.

Retour au sommaire

Nuisances et contraintes

NUISANCES SONORES

LES NUISANCES SONORES

Le site est en bordure d'infrastructures routières bruyantes concernées

par l'Arrêté préfectoral n° 2001-1-975 qui

classe la RN 113 (au niveau du site) et la RD 65 en catégorie

3. Pour cette catégorie,

la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et

d'autre de l'infrastructure est de 100 mètres. Dans cette bande sont

imposées

des normes de constructions.

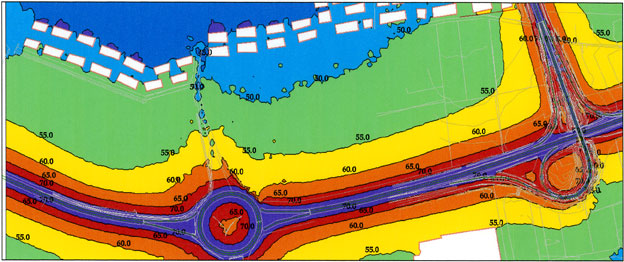

En outre, une étude acoustique a été réalisée

par le bureau d'études Conseil Ingénierie Acoustique (CIA) de

Marseille afin de connaître la situation actuelle au niveau du site.

L'analyse de la situation initiale a été faite à partir

d'une modélisation par calcul. La carte de bruit (1) ci-dessus montre

l'impact acoustique à une hauteur de 1.5 m de la RD 65

et de la RN 113

en situation actuelle. Sur la zone du projet, les niveaux de bruit actuels

sont de l'ordre de 50 à 55 dB(A).

Trafics et vitesses

| |

SECTIONS |

VITESSE

km/h (1) |

%PL

(2) |

2000

v/j (2) |

2003

v/j (3) |

2003

v/h |

| RD65 |

Castries |

Échangeur RD65/RN113 |

50 |

3,2% |

15 597 |

17 043 |

947 |

Bretelle

vers RN113 |

nord

est |

50

50

|

3,2 %

3,2 %

|

3 899

3 899

|

4 261

4 261

|

237

237

|

Ouvrage sur RN113 |

50 |

3,2 % |

7 799 |

8 522 |

473 |

Bretelle vers RN113 |

ouest

sud |

50

50 |

3,2 %

3,2 % |

3 899

3 899 |

4 261

4 261 |

237

237 |

| RN113 |

Baillargues |

RD65 |

50 |

9,6 % |

25 346 |

27 696 |

1 539 |

RD65 |

Giratoire centre commercial |

50 |

9,6 % |

25 346 |

27 696 |

1 539 |

(1) données réglementaires

(2) données Spi Infra

(3) Calcul réalisé avec un taux de croissance de 3 %

Globalement, on peut dire que le projet se situe

dans une zone d'ambiance sonore préexistante modérée (LAeq actuel > 65 dB(A)).

Le futur projet d'urbanisation dans le cadre de la ZAC Pompidou devra

donc préciser les contraintes acoustiques sur la zone à bâtir

pour les futurs promoteurs (les maîtres d'ouvrage de projets immobiliers

en bordure d'infrastructure importante sont tenus de mettre en place des

protections contre le bruit - de par l'antériorité de la route

par rapport au bâti, ce n'est plus au maître d'ouvrage de l'infrastructure

de mettre en place des protections).

Le projet de ZAC doit donc, en fonction des contraintes, définir les

mesures pour réduire le bruit dans l'environnement (2).

(1) Le bruit est dû à une variation

de la pression régnant

dans l'atmosphère. L'onde sonore faisant vibrer le tympan résulte

du déplacement d'une particule d'air par rapport à sa position

d'équilibre. Cette mise en mouvement se répercute progressivement

sur les particules voisines tout en s'éloignant de la source de

bruit. Dans l'air, la vitesse de propagation est de l'ordre de 340 m/s.

On caractérise

un bruit par son niveau exprimé en décibel (dB(A)) et par

sa fréquence (la gamme des fréquences audibles s'étend

de 20 Hz à 20 kHz).

(2) La réduction du bruit dans l'environnement porte sur la conception

de source de bruit moins gênantes (véhicule moins bruyant

mais toujours plus nombreux, amélioration des revêtements

de chaussée

pour les routes...), la mise en place de barrières acoustiques (écrans

acoustiques, merlon de terre...) et enfin isolation de façade des

bâtiments

(ce dernier recours consiste à assurer un isolement important à un

logement en mettant en place des menuiseries performantes au niveau acoustique).

Retour au sommaire

CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES

LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

Le zonage :

Le P.O.S. de Vendargues a été approuvé le 23 mai

1980 et a subi depuis cinq modifications et une révision simplifiée

afin d'ouvrir progressivement des zones à urbaniser.

Les ouvertures à l'urbanisation des zones NA ont successivement fait

l'objet d'études et de schémas d'organisation.

Le document d'urbanisme doit faire l'objet d'une révision simplifiée afin

d'intégrer le futur projet de ZAC dont le site est actuellement classé essentiellement

en NAf2 et, pour l'extrémité ouest, en UE, des zones qui ont

vocation a accueillir des activités économiques.

Les servitudes d'utilité publique et les mesures de protection :

Le site de la ZAC est concernée par plusieurs servitudes d'utilité publique :

- T4-T5 : servitudes aéronautiques de dégagement

et de balisage

- AC1 : servitudes liées à l'inscription aux monuments

historiques de l'église Saint-Antoine de la Cadoule située

sur la commune de Baillargues et dont le périmètre de protection

concerne l'extrémité est du site.

- A2 : servitudes attachées à l'établissement

de canalisations souterraines d'irrigation (réseau BRL non reporté sur

le plan des servitudes du POS)

Les dispositions concernant la servitude 14, lié au passage d'une

ligne électrique de haute tension (au sud-est du site), ont été abrogées

par un décret du 23/09/1999.

La servitude PM1 relative au Plan de Prévention des Risques d'Inondations

(approuvé par arrêté préfectoral en date du

14/08/2003) ne concerne pas le site.

| Extrait du plan des servitudes d'utilité publique |

|

Les sites archéologiques :

Aucune découverte archéologique n'est actuellement recensée

sur le site par les services de la DRAC (source : Porter à connaissance

en date du 24/12/2002).

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

DE MONTPELLIER

Le projet doit être compatible avec les orientations du SCOT. Ainsi,

dans le document d'orientations générales, la commune de Vendargues

appartient au secteur « Cadoule et Bérange ».

Le site de la ZAC appartient aux zones d'extensions urbaines prévues

par le SCOT sur la commune. Il préconise un niveau d'intensité de

plus de 20 logements à l'hectare ou plus de 2000 m2 de SHON par hectare

(niveau d'intensité C).

Retour au sommaire

Vers section suivante

Depuis

les quartiers périphériques, se rendre au centre à pied

ou en voiture se fait par quelques carrefours-clés, en nombre

limité. En effet, l'urbanisation non maîtrisée

des années 1960-1970 a créé autour du centre

une couronne de macro-ilôts difficilement pénétrables

qui isolent le cœur de la commune (place de la mairie, nouveau

jardin). Atteindre le centre depuis un grand tiers sud-est du territoire

bâti nécessite un passage obligé par le rond-point

du cimetière. L'accès à la place de la mairie

se fait alors par la rue du Peyrou, relativement étroite.

Il est à noter par ailleurs que ce cheminement ne ménage

aucune continuité piétonne au-niveau du dit carrefour.

Celui-ci, malgré son récent aménagement, ne

comprend aucun trottoir, ni aucun passage piéton !!

Depuis

les quartiers périphériques, se rendre au centre à pied

ou en voiture se fait par quelques carrefours-clés, en nombre

limité. En effet, l'urbanisation non maîtrisée

des années 1960-1970 a créé autour du centre

une couronne de macro-ilôts difficilement pénétrables

qui isolent le cœur de la commune (place de la mairie, nouveau

jardin). Atteindre le centre depuis un grand tiers sud-est du territoire

bâti nécessite un passage obligé par le rond-point

du cimetière. L'accès à la place de la mairie

se fait alors par la rue du Peyrou, relativement étroite.

Il est à noter par ailleurs que ce cheminement ne ménage

aucune continuité piétonne au-niveau du dit carrefour.

Celui-ci, malgré son récent aménagement, ne

comprend aucun trottoir, ni aucun passage piéton !!