(Document inclus dans le dossier d'enquête publique pour l'enquête publique concernant la 2ème révision simplifiée du POS de VENDARGUES qui a eu lieu du 25 septembre au 27 octobre 2006. Ces pages présentent le contenu intégral du document, texte et illustrations en couleurs ; en dehors de la correction d'erreurs typographiques et de fautes d'orthographe, seule la mise en page du document et la taille relative des illustrations les unes par rapport aux autres ont été modifiées : le document original est en format A3 et organise texte et illustrations sur les pages d'une manière qui n'est pas adaptée à des pages web ; quant aux illustrations, nous avons privilégié la lisibilité à l'écran par rapport au respect des échelles, quite, pour certaines d'entre elles, à les faire afficher dans une fenêtre distincte du navigateur à partir d'un lien en ligne dans le texte pour ne pas donner au document textuel une largeur qui aurait nécessité pour le lecteur des déplacement horizontaux dans la page.)

Au regard de la superficie du projet, l'incidence de l'imperméabilisation du sol liée à l'opération doit être prise en compte, en considérant un volume de rétention supplémentaire à prévoir comme mesure compensatoire.

L'étude hydraulique liée au projet a été réalisée en prenant en compte la réalisation d'un écran anti-bruit (alternance merlon / mur) sur un linéaire de 670 m, de 3 mètres de hauteur et surtout d'une emprise au sol de 11 mètres de large (merlon de terre).

En effet, tout aménagement visant à rompre la continuité de la protection acoustique serait préjudiciable à l'efficacité de celle-ci.

Ainsi, l'évacuation des eaux vers le fossé de la RN 113 peut être réalisé grâce à des conduits d'évacuation souterrains aussi bien sous le merlon de terre qu'au niveau des murs.

En matière de rétention, il est prévu la réalisation de quatre bassins de rétention des eaux de ruissellement pour un volume total de rétention d'environ 8 360 m3.

L'étude au titre de la loi sur l'eau pourra apporter des précisions et des éléments complémentaires dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC.

|

Le projet doit respecter les prescriptions de la loi n° 92-1444

du 31 décembre

1992 relative à la lutte contre le bruit.

Cette loi a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter les bruits

susceptibles de causer un trouble excessif aux personnes, de nuire à leur

santé ou de porter atteinte à l'environnement. Cette loi a été précisée

par le décret d'application 95-21 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du

30 mai 1996 posant les principes de la prise en compte des nuisances sonores

pour la construction de bâtiments à proximité des infrastructures

bruyantes.

Cela se traduit par :

| Niveau sonore de référence (6h - 22h) en dB(A) |

Niveau sonore de référence (22h - 6h) en dB (A) |

Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure |

| 70 < L < 76 | 65 < L < 71 |

d = 100 mètres |

| Distance (m) | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 |

30 |

40 |

50 |

65 |

80 |

100 |

|||||||||||

Valeur d'isolement |

38 | 38 | 37 | 36 |

35 |

34 |

33 |

32 |

31 |

30 |

||||||||||||

|

| Carrefour RD 65/RN 113, infrastructures routières classées voies bruyantes de catégorie 3. |

Afin de réduire cette nuisance, le projet prévoit un recul

variant de 20 à 70 mètres par rapport à ces voies de circulation

et la réalisation d'une protection acoustique naturelle paysagère,

type merlon arboré (notamment à partir des matériaux issus

du creusement des bassins de rétention) en alternance avec des murets.

Les caractéristiques de cet écran anti-bruit ont été définies

au regard d'une étude acoustique réalisée en bordure des

RN 113 et RD 65 (cf. page suivante).

L'ensemble de ces mesures va contribuer à limiter les nuisances sonores notamment pour les habitations les plus proches.

|

À plus ou moins long terme, les différents projets routiers sur ce secteur de l'agglomération montpelliéraine (Liaison Intercantonnale d'Evitement Nord, raccordement à l'A9, doublement de l'A9, transformation de l'A9 en rocade entre Baillargues et St-Jean-de-Vedas...) devraient permettre une meilleure gestion des flux et donc une réduction de cette nuisance. La R.N. 113 devrait devenir à terme un boulevard urbain et la R.D. 65 devrait voir une partie de (suite du texte manquant dans l'original)

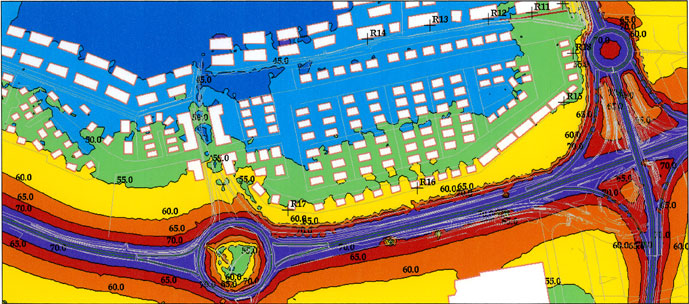

LE PROJET SANS PROTECTION

La carte de bruit ci-dessous montre l'impact acoustique de la RN 113 et de

la RD 65 sur la ZAC projetée à l'horizon 2025 (avec prise en compte

du nouvel échangeur

du Conseil Général).

Le bâti du lotissement est composé de maisons individuelles de 1 étage

et de bâtiments d'habitation collectifs de 2 étages.

À partir de ces niveaux de bruit sans protection, il faut dimensionner un ouvrage

acoustique qui puisse limiter au mieux les nuisances au niveau des rez de chaussée,

voire des étages supérieurs.

Cette protection à la source devra impérativement être prévue

avec la mise en place de menuiseries acoustiques performantes sur les habitations

projetées (les niveaux d'isolement dépendent justement de l'efficacité de

la protection).

Situation future sans protection |

|

LE PROJET AVEC PROTECTION

Il est proposé de prolonger le merlon acoustique existant en bordure

de RD 65 (face au lotissement existant) le long de la RD 65 puis le long de la

RN 113 jusqu'au giratoire d'entrée de Vendargues.

Un tel ouvrage s'étend sur près de 670 m : de hauteur

3 m, il a une emprise au sol de 11 m de large et de 1 m au niveau

du sommet (pente de 3 m de base pour 2 m de hauteur).

Un tel ouvrage acoustique présente à la fois des avantages et

des inconvénients :

Avantages

- Il protège efficacement les rez de chaussée et les espaces extérieurs

des habitations du lotissement

- Il constitue une barrière visuelle qui permettra aux riverains de ne

plus apercevoir les routes

Inconvénients

- Il gêne les écoulements des eaux qui se font vers le ruisseau

longeant la RN 113

- Il est moins efficace qu'une protection qui serait réalisée

en bordure immédiate de RN 113 (une protection sur le domaine public

serait plus proche de la source, et donc plus efficace)

- Il recouvre une importante canalisation qui traverse la zone du projet

du nord au sud en partie centrale

Ce dernier point nécessite un aménagement particulier pour permettre l'accès à cette canalisation en toute circonstance. Le merlon devra être interrompu car il a une emprise trop large. On le remplacera par un mur en béton qui aura la même efficacité acoustique tout en permettant d'accéder à la canalisation souterraine en cas de problème.

Nota : En cas de problème hydraulique nécessitant l'évacuation des eaux vers le ruisseau bordant la RN 113, on pourra créer des conduits d'évacuation souterrains sous le merlon de terre. Tout aménagement visant à rompre la continuité de la protection acoustique serait préjudiciable à l'efficacité de celle-ci.

Situation future avec protection |

|

Le projet de ZAC prévoit des mesures d'intégration paysagère avec notamment :

D'une manière générale, le végétal participe à la

lisibilité de l'organisation de la zone. Un seul arbre a été répertorié comme étant à conserver

sur le site. Il s'agit du vieux chêne vert au nord-est du site.

De nombreux arbres seront plantés à l'occasion de l'aménagement

de la zone. Pour les espaces publics en général, la valeur

patrimoniale par définition est l'arbre, par sa longévité, sa taille,

son impact et son coût minimum d'entretien.

L'enjeu est de respecter ses besoins et de les satisfaire dans les règles

de l'art, en choisissant au plus juste des contraintes particulières

qui varient en permanence, sol, éclairage, taille, distance,....

Comme l'entretien conditionne les réalisations, la

commune doit être

associée au choix des

essences (l'acacia, l'arbre de Judée, l'arbousiers, le micocoulier...).

En outre, le réseau d'eau brute (BRL) situé au nord du site doit

permettre l'arrosage des espaces

verts.

Le projet distingue :

En terme d'architecture, les constructions et autres modes d'occupation du

sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt

des lieux avoisinants, au site et aux paysages urbains. La zone destinée

à accueillir les constructions pavillonnaire rentre dans la configuration du

tissu urbain existant au nord du site.

La volumétrie des constructions, telle que définie dans le schéma

d'organisation, respecte la topographie du site.

|

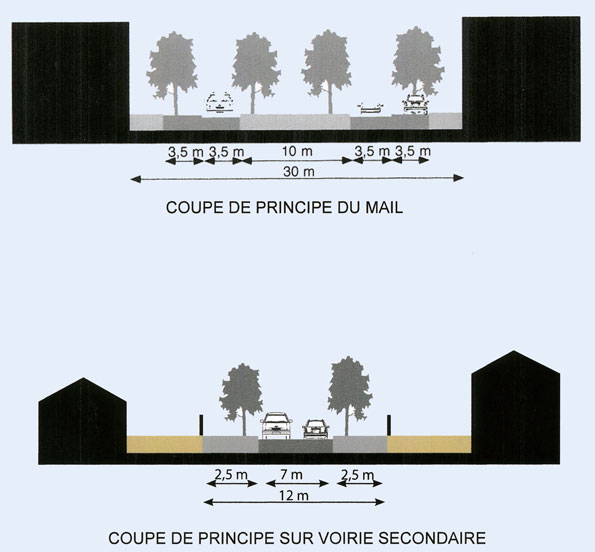

| NOTA : Ces profils sont à titre indicatif et seront précisés dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC. |

RÉSEAU E.U.

La ZAC Pompidou sera raccordée au réseau d'eaux usées

existant de la commune. Le raccordement au réseau public se fera sans

problème sur les conduites existantes qui arrivent des lotissements

nord et traversent le site.

La réalisation de la ZAC va générer une surcharge importante

en eaux usées (environ 1000 équivalent-habitants). La station

d'épuration de Saint-Aunès, qui collecte les eaux usées

de la commune de Vendargues, n'a pas la capacité à ce jour d'accepter

de nouveaux effluents. Par conséquent, un échéancier de

travaux de la ZAC sera établi en concordance avec le futur raccordement

de cette station à celle de la Cereirède (Lattes).

RÉSEAU A.E.P.

Le raccordement au réseau d'eau potable se fera sans problème

sur les conduites qui existent au nord du site. Ce raccordement permettra de

couvrir les besoins des futurs habitants et du système de sécurité incendie.

Les volumes de stockage, au regard de prévisions, sont insuffisants

pour supporter cet apport de population et devront être augmentés.

Le schéma directeur d'eau potable en cours de réalisation prend

en compte la capacité d'accueil de cette future ZAC.

LES ACCÈS

Les points d'accès aux secteurs seront dimensionnés en fonction du trafic généré par l'aménagement projeté pour l'ensemble de la ZAC, en tenant compte des caractéristiques propres du site.

La lisibilité de l'entrée dans l'agglomération de Vendargues, depuis le giratoire, sera améliorée, grâce à l'aménagement d'un mail (avenue du 8 mai 1945) d'une emprise passant de 30 mètres à 20 mètres jusqu'à l'avenue du 8 mai 1945.

Une voie secondaire doit structurer le futur quartier d'ouest en est, avec un accès depuis la rue de la Cave coopérative et un autre à partir du futur giratoire sur la RD 65.

LES DESSERTES INTERNES

Les voies de desserte interne seront dimensionnées en fonction du trafic généré par les divers secteurs à desservir.

Les voies seront largement plantées, elles seront pourvues d'espaces de stationnement en rapport avec les besoins générés.

Les voies de circulation automobiles seront prolongées par un réseau de cheminements piétons qui assureront des liaisons complémentaires.

Le réseau de cheminement existant est entièrement préservé (chemin de Saint-Antoine).

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN

Les dispositions devront être prises pour limiter les nuisances liées aux travaux.

Les travaux vont s'organiser suivant un processus habituel, à savoir :

Au regard de la topographie du site, des opérations de déblais-remblais seront nécessaires. Afin de limiter les risques de pollution en phase du chantier, il faudra prendre en compte des mesures d'ordre organisationnel et assurer le respect des règles de l'art. Le maître d'ouvrage devra s'engager à respecter ces mesures qui devront être mentionnées dans le cahier des charges des entreprises qui soumissionneront. Leurs méthodes de travail devront répondre aux exigences de réduction des nuisances des travaux sur l'environnement. Le matériel utilisé sur le chantier devra respecter les normes anti-bruit en vigueur (circulaire du 16 mars 1978 relative aux bruits émis par les engins de chantiers). De même les bruits de chantier seront limités aux heures ouvrables.

D'autre part des dispositions seront prises pour limiter la production de poussières, en évitant les prestations génératrices de poussière les jours de vents, ou bien par humidification dans les cas ou cela sera possible.

Un soin particulier sera apporté au maintien de l'écoulement des eaux de surface pendant toute la durée des travaux, afin de ne jamais provoquer d'aggravation de situation en cas de forte précipitation .

Dans ce but, les VRD, incluant les bassins de rétention devront être réalisés en priorité.

Pendant la durée des travaux, l'accès au site devra être

réglementé sur le chantier et ses abords, de façon à assurer

la sécurité des usagers.

Il s'agira notamment d'organiser le trafic des engins de chantier pour ne pas

occasionner de conflits avec les trafics existant, en nettoyant les voies,

en évitant les heures de pointes.

L'itinéraire d'accès au site emprunté par les engins de chantier devra être organisé et balisé.

Enfin, les entreprises devront assumer la protection et la remise en état des sols et des voiries empruntés.

D'une manière générale, toutes les mesures doivent être prises pour protéger :

Pour les engins de chantiers :

Pour le transport des matériaux (hors et sur le chantier) :

MESURES RELATIVES AUX DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

Le maître d'ouvrage s'engage en cas de découverte archéologique lors des travaux à informer la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) conformément aux prescriptions de la loi du 27 septembre 1941.

Au titre de l'article 7 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les services compétents en matière d'archéologie sont sollicités pour savoir si les terrains concernés par l'opération sont susceptibles de donner lieu à des prescriptions archéologiques. Les modalités administratives et financières en matière de fouilles archéologiques sont définis par le décret ci-dessus et d'une manière générale par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001.

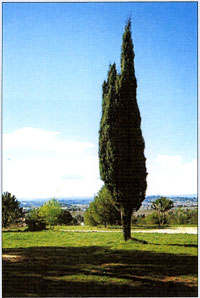

Le Cyprès de Provence (Cupressus sempervirens), arbre emblématique dans notre région présente un intérêt esthétique certain mais doit être planté en petit nombre afin de limiter les risques d'allergies. |

L'absence de nuisances spécifiques liées à cet aménagement du point de vue de la santé justifie l'absence de véritables mesures compensatoires à mettre en place. Néanmoins, des précautions seront prises au niveau des aménagements paysagers dans le choix des essences végétales. En effet, ces dernières décennies, suite au développement d'une urbanisation composée de maisons individuelles et de lotissements, on a constaté une multiplication de haies de clôture très souvent constituées d'une seule essence (cyprès, laurier-amande, pyracantha, thuya...). Parallèlement à ce type de végétation, il a été constaté une augmentation sensible des allergies aux pollens d'arbres, essentiellement aux pollens de cupressacées (cyprès, thuya...). Il ne s'agit pas de supprimer ces végétaux, dont certains sont implantés depuis longtemps dans notre région et sont des arbres emblématiques des paysages méditerranéens (cyprès de Provence...), mais de ne pas en faire un emploi excessif et souvent exclusif. Par conséquent l'usage des cupressacées sera limitée afin de ne pas modifier significativement la concentration ambiante en pollens de cyprès et donc le risque allergique. C'est en diversifiant les espèces plantées et en privilégiant des plantes à fleurs, dont le pollen est principalement transporté par les insectes, que l'on réduit le risque allergique. |

En première analyse, l'estimation des coûts de l'opération est la suivante :

| Aménagement des espaces verts : | 750 000 € |

| Voirie et Réseaux Divers : | 4 500 000 € |

| TOTAL : | 5 250 000 € |

Le coût des mesures compensatoires, à savoir les ouvrages hydrauliques de rétention et l'écran acoustique (merlon végétalisé et murets), peut être estimé à 710 000 € H.T

Le décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif notamment aux études d'impact, a modifié l'article 2 du décret d'application n° 77-1141 du 12 octobre 1977 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et indique qu'une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement doit désormais être intégrée dans les études d'impact. Cette analyse doit mentionner les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

L'objectif de cette analyse est de présenter aux lecteurs les méthodes employées par les différents maîtres d'œuvres pour évaluer les impacts du projet sur l'environnement et par conséquent de pouvoir juger de la crédibilité de l'étude.

Cette étude d'impact repose dans un premier temps sur un diagnostic du site et de son environnement naturel et urbain à partir :

Dans un second temps, au regard du projet, l'étude d'impact présente les effets sur l'environnement et les mesures envisagées afin de les supprimer ou de les réduire.

Cette présentation s'appuie sur l'analyse précédente et détermine si le projet est viable aussi bien au niveau de l'environnement naturel qu'au niveau socio-économique. Pour cela, l'étude s'appuie, à partir des données initiales, à définir les impacts du projet en concertation avec les différents intervenants.

L'impact socio-économique est défini en utilisant notamment les méthodes d'estimations (capacité d'accueil, type de population, conséquences sur les équipements...).

L'impact sur l'assainissement pluvial s'appuie sur des méthodes scientifiques et des modèles mathématiques qui ont permis de définir la situation actuelle, l'imperméabilisation générée par le projet et les mesures compensatoires à mettre en œuvre.

Cette étude d'impact s'appuie autant que possible sur des supports cartographiques et photographiques qui permettent une meilleure appréhension des caractéristiques du site et du projet d'aménagement de la zone.

LES INTERVENANTS

La réalisation de cette étude d'impact a été confiée à l'agence

information & TERRITOIRES (Castelnau-le-Lez), à laquelle ont collaboré :

- Le bureau d'études techniques : Projetée Sud (Baillargues) ;

- Le bureau d'études hydrauliques : S.I.E.E. (Montpellier) ;

- Le bureau de géomètres experts fonciers D.P.L.G :

S.C.P ROUBEIX - BOTTRAUD

PRINCIPAUX DOCUMENTS UTILISÉS

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

L'élaboration de cette étude d'impact n'a posé aucune difficulté particulière.

L'objectif de cette étude est d'évaluer, à partir des caractéristiques d'un site, les impact d'une opération d'aménagement sur l'environnement.

LE CONTEXTE

La municipalité a décidé de créer une Zone d'Aménagement Concerté a vocation essentiellement d'habitat, dont la réalisation sera confiée à un ou plusieurs aménageurs, sur le site Les Aires Vieyes.

Au Plan d'Occupation des Sols actuel, les terrains concernés ont vocation à recevoir des activités économiques. Le document d'urbanisme devra donc subir une révision simplifiée afin d'intégrer ce projet de ZAC.

LES OBJECTIFS

Cette opération d'aménagement doit permettre de satisfaire la forte demande actuelle en logements sur la commune de Vendargues qui connaît une pression démographique importante à l'image de l'agglomération montpelliéraine.

L'objectif est de proposer une offre diversifiée en logements : habitat individuel, habitat groupé, habitat collectif, du locatif, de l'accession à la propriété. À signaler qu'environ 30 % des logements seront à caractère social.

L'un des soucis de ce projet est de respecter les perceptions paysagères en organisant et structurant le futur quartier en terme d'espaces publics et d'assurer des liens entre le futur aménagement et l'existant.

Ce futur quartier doit proposer une certaine mixité des fonctions : commerces, artisanat, services, équipements collectifs, habitat.

LE PROJET

Cette future Z.A.C., dénommée Pompidou, a une superficie d'environ 17,1 hectares et prévoit un programme de 320 à 340 logements.

Les principes d'aménagement sont :

L'étude d'impact reproduit ici, en taille plus réduite, le schéma figurant en page 32 de l'étude d'impact sous le titre « Principes d'aménagement de la ZAC », qui est celui qui était joint au dossier remis au public lors de la réunion publique du 14 juin 2006 à la salle Armingué I ; il est accessible dans une fenêtre distincte en cliquant ici.

LES IMPACTS

La présente étude montre que ce projet s'intègre dans un milieu déjà très urbain et constitue le dernier site ouvert à l'urbanisation au P.O.S. approuvé en 1980 qui prévoyait le développement urbain de la commune au sein d'un triangle délimité par la R.N. 113, la R.N. 110 et la R.D. 65.

Actuellement, le site est occupé essentiellement par des friches agricoles et quelques parcelles de vignes. Il ne fait l'objet d'aucune protection particulière en terme d'environnement naturel.

La future Z.A.C. bénéficie d'une bonne desserte depuis le giratoire

de la R.N. 113, la rue de la cave coopérative et le futur giratoire sur

la RD 65.

Le secteur est très bien desservi par les Transports en commun de l'Agglomération

de Montpellier (arrêt sur l'avenue du 8 mai 1945) et du Département

(ligne Montpellier-Lunel-Nîmes, arrêt sur la R.N. 113).

L'apport de population supplémentaire n'entraînera pas de problèmes particuliers en terme d'équipements pour la commune. La réalisation d'un nouveau groupe scolaire à proximité du site en 2001 va notamment permettre l'accueil des nouveaux élèves.

Le projet devra néanmoins « s'accorder » avec le projet de raccordement à la station d'épuration de la Céreirède (Lattes), la station actuelle de Saint-Aunès, à laquelle est reliée la commune, ne pouvant supporter les effluents supplémentaires générés par l'opération.

De la même manière, le projet devra prévoir une augmentation des volumes de stockage en eau potable, ce qui sera pris en compte dans le schéma directeur d'eau potable en cours d'élaboration.

Les principaux impacts du projet concernent essentiellement l'imperméabilisation du site et les nuisances sonores liées aux infrastructures routières.

LES MESURES POUR SUPPRIMER OU RÉDUIRE LES CONSÉQUENCES DU PROJET

Suite à l'analyse du site et de son environnement, l'étude d'impact a défini des mesures afin de supprimer ou réduire les conséquences du projet sur l'environnement.

Elles concernent essentiellement :

| Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal

de VENDARGUES (Hérault) Accueil - Actualité - Dossiers - Documents - PV des CM - Aide Liens utiles - Qui suis-je - Me contacter Dernière mise à jour le 12 novembre 2006 |