(Étude réalisée par SIEE, Société d'ingénierie pour l'eau et l'environnement, faisant partie du dossier de réalisation de la ZAC Pompidou présentée au conseil municipal du 22 novembre 2007 en complément à la note hydraulique reproduite au procès-verbal de ce conseil)

1 |

Extrait du schéma directeur d'assainissement pluvial de Vendargues |

2 |

Engagement de la commune pour un entretien pérenne |

3 |

Délibération de la commune approuvant l'aménagement de la ZAC (non reproduit ; voir le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2006, affaire n° 5) |

4 |

Approbation du conseil communautaire pour le raccord aux équipements publics d'assainissement (non reproduit ; approbation votée lors du conseil de communauté du 16 novembre 2007, affaire n° 38) |

5 |

Étude géotechnique, EGSA BIP, 2006 (non reproduite) |

6 |

Coupe type des bassins de rétention (non reproduite) |

La commune de Vendargues a confié à la Société Languedoc - Terrains la mission d'aménagement de la ZAC Pompidou située au Sud-Est du territoire communal, en limite avec Saint-Aunes.

En effet, en cohérence avec les options et les dispositions du document d'urbanisme en vigueur, la commune a décidé d'aménager le secteur des « Aires Vieyes » sous forme de ZAC. C'est dans ce contexte que la commune a engagé les procédures de création puis de réalisation de la ZAC POMPIDOU.

Le dossier au titre des articles L 214-1 à L 214-11 du code de l'environnement vient compléter ces procédures aux préalables de l'aménagement.

La superficie concernée par le projet est d'environ 16,6 hectares.

• Les articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l'environnement, articles codifiés de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et déclinés aux articles R. 214-1 et suivants du code de l'environnement, affirment la nécessité de maîtriser les eaux pluviales issues du projet sur le milieu aquatique, à la fois sur les plans qualitatif et quantitatif dans les politiques d'aménagement de l'espace.

Les rejets pluviaux et la création de zones imperméables sont soumis à autorisation ou à déclaration, en fonction des seuils précisés dans la nomenclature du décret 93-743 du 29 mars 1993, aujourd'hui codifié aux articles R.214-1 et suivants du Code de l'environnement.

| Le présent dossier a donc pour objet d'engager la procédure de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement concernant l'aménagement de la ZAC POMPIDOU, qui s'étend sur une superficie de 16,6 hectares (rubrique 2.1.5.0 de l'article R.214-1 du Code de l'environnement). |

• En vertu des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement et conformément aux articles R. 214-32 et suivants du Code de l'environnement, les dossiers applicables aux opérations soumises à déclaration comprennent :

Ce document doit indiquer les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques.

Ce document comporte, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site.

Il justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des prévus par l'article D. 211-10.

Par ailleurs, ce document, précise, s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées.

Retour au sommaire

FICHE SYNTHÉTIQUE DES DOSSIERS NÉCESSITANT

UNE PROCÉDURE « EAU » VIS-À-VIS

DE L'URBANISATION

Service Police de l'Eau

N.B : cette fiche remplie par le bureau d'études est un résumé du dossier et elle ne s'y substitue pas.

N° MISE : |

14/02 |

Commune : |

Vendargues |

Nom de l'opération : |

ZAC Pompidou |

Maître d'ouvrage (téléphone,

courriel) |

Commune de Vendargues 04 67 70 05 04 |

Régime : A ou D : |

D |

Rubrique(s) : |

2.1.5.0 |

Retour au sommaire

Surface du bassin versant (ha) au droit

de l'opération : |

41 ha d'après topographie, 16,6 ha d'un

point de vue hydraulique |

Surface du bassin versant (ha) intercepté : |

16,6 |

Surface de l'opération (ha) : |

16,6 |

Nom de l'exutoire des eaux pluviales : |

Ruisseau de la Balaurie |

Nombre de lots : |

209 lots individuels, 2 lots commerces,

6 lots collectifs |

Surface moyenne des 209 lots (ha) : |

0,0375 |

Surface imperméabilisée (ha) : |

8,8 |

Retour au sommaire

Périmètre de protection

captage : PPR / PPE ? : |

Non |

Date de la DUP des captages : |

- |

Interdictions principales de la DUP : décaissement,

remblais, route, activité polluante : |

- |

Vulnérabilité de la nappe selon

la carte BRGM : |

Oui |

Présence d'une zone NATURA 2000 |

Non |

Référence au SDAGE et éventuellement

au SAGE |

Oui référence au SDAGE RMC |

Objectif de qualité du cours d'eau exutoire : |

DCE 2015 : bon état Objectif départemental : très bon |

BRGM = Bureau

de Recherches Géologiques et Minières (organisme public)

DCE = Directive Cadre sur l'Eau (définie au niveau de l'Union européenne

et fixant des objectifs pour 2015 ; pour en savoir plus, voir la

page qui lui est consacrée sur le site du ministère de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durable)

DUP = Déclaration d'Utilité Publique (procédure définie

par le code de l'expropriation et destinée à permettre l'expropriation pour

cause d'utilisté publique)

PPR = Périmètre de Protection Rapprochée

PPE = Périmètre de Protection Éloignée

SAGE = Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE = Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion

des Eaux

SDAGE RMC = SDAGE

Rhône-Méditerranée et Corse applicable en ce qui concerne

Vendargues

Pour en savoir plus sur les SDAGE et les SAGE, on peut se reporter au

site Gest'eau ; pour

ce qui concerne notre région, on peut se reporter au site

de la Direction régionale de l'environnement (DIREN) Languedoc-Roussillon

Retour au sommaire

Apports des bassins versants (ha) au droit

de l'opération : |

16,6 |

Apports des bassins versants extérieurs (ha)

interceptés par l'opération : |

0 |

Vulnérabilité aval (zones inondables -

PPRI) : |

Oui plus en aval |

Débit de débordement de l'exutoire

au droit du projet (m3/s) : |

> centennal |

Capacité actuelle de l'exutoire jusqu'au cours

d'eau en fonction des enjeux (habitations, routes ....) : |

aucun enjeu |

Existence d'un schéma d'assainissement pluvial :

O/N : |

Oui |

Compatibilité du projet avec le schéma

d'assainissement pluvial : O/N : |

Oui |

PPRI = Plan de Prévention des Risques d'Inondation (Le PPRI de la vallée du Salaison, applicable en particulier à Vendargues, est consultable sur ce site en cliquant ici)

Retour au sommaire

Eaux pluviales :

Traitement de la pollution chronique (fossé enherbé,

bassins, décanteur déshuileur) : |

Bassins de rétention enherbés (décantation)

+

cloison siphoïde |

Traitement de la pollution accidentelle (bassin, vanne

martelière) : |

Volume mort étanche spécifique |

Eaux usées :

Nom de la STEP et maître d'ouvrage de la STEP : |

Actuel : CAM, STEP de Vendargues Projet raccordement à la Station d'épuration de la CAM (MAERA) au second trimestre 2008. Aménagement prévu dans le document d'urbanisme (extension programmée avant les constructions). |

Nombre d'équivalents-habitants de l'opération : |

320 à 340 logements soit 1 200 EH en 2009 |

Capacité STEP à recevoir ces effluents :

O/N : |

Oui raccordement futur STEP de Montpellier (avant les

premiers arrivants) |

Nom du milieu récepteur du rejet de la STEP : |

Futur : Mer méditerranée |

Assainissement retenu pour l'opération : |

Raccordement au réseau d'eaux usées collectif

(projet). |

CAM = Communauté d'Agglomération de Montpellier

EH = Équivalent Habitants

STEP = STation d'ÉPuration

Compatibilité

SDAGE et SAGE |

Oui SDAGE |

NATURA 2000 |

NON |

Retour au sommaire

La réalisation et l'aménagement ne doit occasionner aucune perturbation hydraulique préjudiciable à l'aval : modification des écoulements et augmentation des débits quel que soit le type de pluie.

Modification de la topographie du terrain

(exhaussement..,) : O/N : |

O |

Modification des exutoires existants : O/N : |

N |

Localisation et description des modifications : |

Terrassements pour l'implantation des bâtiments,

couverture du réseau pluvial existant, implantation du volume

de rétention préconisé |

Préciser les coefficients de ruissellement :

| Avant aménagement | Après aménagement |

|

| C10 : | 0,20 | 0,63 |

| C100 : | 0,40 | 0,72 |

Évaluer le temps de concentration

| Avant aménagement | Après aménagement |

|

| Tc (min) : | 6 | 6 |

Modification des débits :

| Débit à l'aval de l'aménagement (m3/s) | Avant aménagement | Après aménagement sans compensation | Après aménagement avec

compensation |

| Q 2 ans | 0,93 | 2,94 | 0,41 |

| Q 10 ans | 1,34 | 4,22 | 0,58 |

| Q 100 ans | 4,32 | 7,08 | 0,91 |

Caractéristiques géométriques des ouvrages de rétention :

| Surface du bassin de rétention (m2) | Volume du bassin (m3) | Q entrant (100 ans) (m3/s) | Q fuite (l/s) | Hauteur max digue/TN aval (m) |

|

| Bassin 1 | 2 515 |

3 485 | 0,66 | 280 | - |

| Bassin 2 | 10 590 |

5 890 | 1,24 | 630 | - |

Aspect sécurité (pour chaque bassin) :

| Dimensions du déversoir de sécurité (m) (h*L) BR1 : | 0,3*9 |

| Dimensions du déversoir de sécurité (m) (h*L) BR2 : | 0,3*18 |

| Protection des personnes | grillage |

| Exutoire des eaux de surverse (voirie, fossé, ru) : | Fossés RN 113 |

| Présence d'urbanisation à l'aval de la digue : O/N : | Non |

| Distance des premières habitations de la digue (m) : | Sans objet |

| Fonctionnement du système en cas d'événement exceptionnel | Surverse réseau RN 113 |

Observations :

Retour au sommaire

La présente déclaration est effectuée par :

| Commune de Vendargues Place de la Mairie 34740 VENDARGUES Tel : 04 67 70 05 04 Fax : 04 67 70 90 01 |

Retour au sommaire

II - Localisation du projet, données de cadrage

Le projet est localisé sur la commune de Vendargues, dans le secteur des « Aires Vieyes », lieu dit « Lou Camp des Arts », au Sud-Est du bourg, en limite avec la commune de Saint-Aunès (cf planche 1).

Le village de Vendargues s'est développé à l'intérieur d'un triangle formé par les RN 113 (au Sud) et 110 (à l'Ouest) et la RD 65 (à l'Est).

Le site de la ZAC Pompidou est l'un des derniers secteurs urbanisable encore disponible dans ce triangle urbain. Il s'agit d'une zone occupée à 75 % par friches agricoles et des cultures (vignes, céréales). Le périmètre de la ZAC comprend des parcelles goudronnées (OUEST) de la « SCI le Languedoc » et le bâtiment d'activité. L'espace accueille quelques arbres isolés de faible intérêt patrimonial (cyprès, chêne, pin). Il est à noter la présence d'un superbe chêne vert au Nord Est près de la RD 65 et du lotissement le grand Chêne (arbre conservé dans le cadre du projet d'aménagement).

La ZAC Pompidou s'insère dans un environnement très urbanisée. Au Nord se développe un habitat pavillonnaire (lotissement le grand Chêne, les micocouliers) d'habitations individuelles datant d'une vingtaine d'années ; en rez-de-chaussée ou R+1 sur des parcelles de 500 m2. Un groupe scolaire a été construit en bordure du site et de l'avenue du 8 mai 1945.

À l'Ouest Sud Ouest, les terrains bordent ceux de la cave coopérative et une petite zone commerciale. Plus à l'Ouest se trouve le village historique.

Au Sud se distingue la zone artisanale et commerciale de Saint-Aunès comprenant notamment un hypermarché et des parkings.

Ainsi, le site est délimité :

|

• Localisation cadastrale

L'intégralité du projet se situe sur la section cadastrale AE et concerne 47 parcelles :

Cf planche 2

• Plan d'Occupation des Sols (POS)

Le plan de Zonage

L'opération est classée en zone NA4, NA5, NA6, NAf 1 et 3 et UE, ces zones sont vouées à l'urbanisation (document d'urbanisme du 19 juillet 2007).

Emplacements réservés

Plusieurs emplacements réservés pour la réalisation ou l'élargissement des voiries communales ou départementales sont délimités sur la zone d'étude et pris en compte dans le projet d'aménagement.

• Servitudes d'utilité publique

Le site retenu pour le projet est soumis à des prescriptions liées à trois servitudes :

Remarque : la servitude PM1 relative au Plan de Prévention des Risques d'Inondations (approuvé par arrêté préfectoral en date du 14/08/2003) ne concerne pas le site.

• Sites archéologiques

Aucune découverte archéologique n'est actuellement recensée sur le site par les services de la DRAC Languedoc Roussillon (porté à connaissance du 24/12/2002).

• Amendement Dupont (article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme)

L'article 52 de la Loi du 5 février 1995 a pour objectif de mieux cadrer les aménagements et leur développement en incitant les communes à engager une réflexion globale qualitative et à la traduire en un projet urbain dans leur document d'urbanisme.

Ce texte ne concerne que les zones en bordure d'autoroute, de route express, de déviation, de route classée à grande circulation, en résumé, que celles situées en bordure de grands axes.

Le texte est le suivant :

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones contenues dans le plan d'occupation des sols, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Ce recul peut être réduit ou supprimé si une réflexion d'ensemble avant tout aménagement est réalisée aux abords de ces principaux axes routiers.

Ces éléments ont été pris en compte dans le cadre de la réflexion de la ZAC Pompidou.

Retour au sommaire

III - Présentation du projet et rubrique de la nomenclature

Le projet consiste en la réalisation d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) au lieu-dit Lou Camp des Arts, zone des Aires Vieyes sur la commune de Vendargues. La ZAC doit permettre la création de 320 à 340 logements soit 1200 EH environ sur une emprise d'environ 16,6 ha. Ce futur parc de logements comprendra de l'habitat individuel (type pavillonnaire), de l'habitat groupé (maisons individuelles accolées) et de l'habitat collectif. Cette offre en logement doit permettre une certaine mixité sociale avec de l'accession à la propriété, du locatif et environ 30 % de logements à caractère social.

Le programme de la ZAC prévoit :

Le secteur à urbaniser est divisé en deux zones délimitées par l'avenue du 8 Mai 1945. La première zone à aménager est située à l'Ouest de l'avenue (5,3 ha), la seconde à l'Est (11,3 ha).

Les logements seront répartis de la façon suivante :

Il sera autorisé l'implantation d'activités de type commerces, services, professions libérales en rez-de-chaussée des bâtiments de logements collectifs à créer. Il est également prévu l'aménagement d'une petite zone d'activités en continuité avec la cave coopérative permettant l'accueil d'activité commerciales et tertiaires ainsi qu'une halle aux sports à l'arrière de la cave coopérative.

L'urbanisation des parcelles amont a déjà fait l'objet d'une collecte et d'une rétention des eaux de pluies, conformément aux préconisations du schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune. Les eaux de ces parcelles ne ruissellent plus sur notre zone de projet : elles transitent directement dans le réseau en aval de l'opération via une conduite Ø 500, puis 1100 puis 1200 mm traversant l'opération.

| Ce bassin amont naturel n'est pas à prendre en considération quant à la taille du bassin-versant drainé dans le cadre de la présente étude puisque le transit des eaux dans la conduite Ø 1200 mm existante est transparent pour l'opération. |

• Raccordement aux réseaux et accès

• En ce qui concerne les équipements, le projet sera raccordé aux divers réseaux existants : eau potable, télécommunications, électricité, gaz présents sur les lotissements voisins.

L'alimentation en eau potable est issue de la source du Lez. Deux conduites sont en attente au Nord du site. Une modélisation du réseau d'eau potable a été réalisée. Une augmentation du stockage est prise en compte dans le bilan de la ZAC.

Le raccordement des eaux usées vers la station de la CAM est prévu en 2008 avant l'aménagement des premiers habitants (2009) (cf annexe 4).

En ce qui concerne le réseau d'irrigation BRL existant, l'objectif est de prévoir sa réutilisation pour l'arrosage des espaces publics et éventuellement des jardins privatifs. Ce réseau est composé de diamètres 200 et 250 mm.

Le réseau gaz sera installé sur l'opération.

• L'accès à la zone se fait :

- depuis la RN 113 (présente au Sud), par l'avenue du 8 Mai 1945,

- depuis la RD 65 (présente à l'Est), par le chemin

de Saint-Antoine.

À l'intérieur de la ZAC, des voies de desserte assureront l'accès aux différents lots et aux équipements prévus.

• Assainissement pluvial de l'opération

Actuellement, les eaux ruisselant à la surface de la zone d'étude s'écoulent en direction du réseau de fossés existants qui drainent au préalable l'urbanisation amont de la zone à urbaniser. Via ce réseau de fossés, les eaux de pluie rejoignent un bassin de rétention présent au niveau du rond-point de la RN 113. Après rétention, ces eaux sont véhiculées en direction du ruisseau de la Balaurie.

Nous rappelons que les eaux du bassin versant amont naturel à la partie Est de la ZAC transitent directement vers le bassin de rétention du rond point existant via une conduite de diamètre maximum Ø 1200 mm. Ce fonctionnement est transparent pour opération.

Concernant la partie Ouest de la ZAC, les eaux du bassin versant amont naturel transitent vers le fossé le long de l'avenue du 8 mai 1945 puis vers le bassin de rétention existant du rond point. Ces eaux sont préalablement collectées par un réseau enterré en amont. Une partie de ce réseau est situé au nord sous le piétonnier dans l'emprise de la ZAC. Un busage sera crée sous l'avenue du 8 mai 1945 pour amener ces eaux dans le fossé au sud du futur bassin de rétention de la partie Ouest.

Par précaution, une noue sera aménagée le long de la limite Nord du côté Est de la ZAC. En cas de disfonctionnement du réseau pluvial amont, cette noue récupérera les apports pluviaux amont. Elle aura une section trapézoïdale de 3x1x0.5 m et une longueur d'environ 500 m soit un volume de 300 m3 environ. Si cette noue vient également à saturer, la transparence hydraulique de l'opération permettra de diriger les eaux de ruissellement vers le bassin de rétention qui sera aménagé au Sud de la ZAC et dont l'exutoire est le fossé présent le long de la RN 113.

L'assainissement interne à la ZAC se fera par l'intermédiaire d'un réseau partiellement enterré. Les eaux collectées seront amenées dans les bassins de rétention. Il est prévu la création de 2 bassins de rétention :

- 1 bassin de rétention pour traiter les eaux de pluie ruisselant sur la partie Ouest du projet,

- 1 bassin de rétention pour la zone située à l'Est de l'avenue du 8 Mai 1945.

Après rétention, les eaux rejoindront le ruisseau de la Balaurie via le réseau existant.

| Les caractéristiques et le dimensionnement des fossés et des bassins de rétention seront développés dans le chapitre B.II.2 du présent dossier. |

Retour au sommaire

III.2 Milieux aquatiques concernés

Les eaux de pluie ruisselant sur la zone d'étude seront collectées par un réseau de collecte en partie souterrain, et véhiculées via des fossés existants jusqu'au ruisseau de la Balaurie.

La Balaurie est un ruisseau qui rejoint le ruisseau du Salaison, se jetant ensuite lui-même dans l'Étang de l'Or.

Retour au sommaire

III.3 Rubriques de la nomenclature concernées

Le présent projet est soumis à déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement par référence à la rubrique suivante de l'article R.214-1 du Code de l'environnement, relatif à la nomenclature des opérations concernées par la loi sur l'eau codifiée.

| Rubrique | Intitulé | Caractéristiques du projet | Régime |

2.1.5.0 |

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou sur le sol ou

dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface

correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements

sont interceptés par le projet, étant : S > 20 ha....................... autorisation 1 ha < S < 20 ha............. déclaration |

La superficie totale de l'aménagement (y

compris bassin

versant amont) est

de 16,6 ha |

Déclaration |

Retour au sommaire

I - Caractérisation des milieux - Directive cadre européenne

La Directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 (DCE) concerne toutes les eaux : eaux de surface, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition. Elle impose pour ces masses d'eau une obligation de résultats d'ici 2015 et fixe 5 objectifs environnementaux :

La directive cadre sur l'eau a été transposée en droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 et codifiée dans le code de l'environnement, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Dans le cadre de la DCE, le comité de bassin Rhône - Méditerranée a réalisé, en 2005, un état des lieux du bassin du Rhône et des cours d'eau côtiers méditerranéens, ainsi que des estimations pour 2015 des risques de non atteinte du bon état écologique des différentes masses d'eau.

Un plan de gestion devra fixer avant 2009 les modalités d'atteinte de cet objectif de bon état pour l'ensemble des milieux aquatiques. D'ici là, les anciens objectifs, présentés ci-dessus et définis par les procédures départementales en leur temps et le SDAGE, continuent de s'appliquer.

• Eaux superficielles

L'exutoire final des eaux naturelles est la Salaison qui rejoint l'étang de l'Or. Ces derniers sont contenus dans le territoire géographique DCE « territoire côtiers Ouest, lagune et littoral ». Le Salaison est identifié comme d'eau superficielle n° 141 « le Salaison ».

Pour la masse d'eau superficielle identifiée, le risque de ne pas atteindre le bon écologique en 2015 est qualifié de « Fort ». Le cours d'eau n'est pas prévisionné comme fortement modifié. La qualité physico-chimique des eaux en 2015 est estimée médiocre pour les matières organiques et oxydables et les matières azotées. La qualité est estimée moyenne pour les nitrates et les matières phosphorées. Pour les métaux, les pesticides et les micropolluants organiques, le manque d'information ne permet pas de se prononcer d'ici 2015.

Les impacts hydromorphologiques estimés en 2015 sont nuls concernant les prélèvements et modifications du régime hydrologique. Les impacts relatifs aux ouvrages transversaux (continuité amont aval) et les aménagements (fonctionnement des milieux connexes) sont moyens.

La qualité biologique est estimée médiocre pour les invertébrés, et moyenne pour les poissons et l'eutrophisation d'ici 2015.

• Eaux souterraines

La zone d'étude est localisée au sein de la masse d'eau souterraine « 6206 - calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier, extension sous couverture ». Pour celle-ci le risque NABE (Non Atteinte du Bon État) est moyen (risque de non atteinte du bon état qualitatif « moyen » et quantitatif « faible »).

Retour au sommaire

Source : Cartes géologiques 1/50 000e, 900 et 1040,

Montpellier, 1971,

Rapport géotechnique, EGSA BTP, 2006

Voir Planche graphique 4

• La commune de Vendargues repose sur des affleurements rocheux qui se présentent en mosaïques. Des formations les plus récentes aux plus anciennes, on rencontre :

• Dans le cadre de l'étude géotechnique de la ZAC, des sondages géologiques et essais de perméabilités ont été menés sur l'ensemble du périmètre. Les fouilles à la pelle mécanique ont permis de visualiser sous une couche de couverture de faible épaisseur constituée de matériaux limoneux ou graveleux, des matériaux d'origine colluviale jusqu'à une profondeur entre -1,6 et -2,9 m. Généralement la progression en fond de godet est difficile ce qui donne une indication sur la compacité des matériaux rencontrés.

Aucune venue d'eau n'a été constatée à la faveur des fouilles. Toutefois compte tenu de la présence de la rivière la Cadoule à proximité, le bureau d'étude indique qu'une nappe phréatique peut être présente à faible profondeur, notamment dans le secteur Est de l'opération, De plus compte tenu de la nature des matériaux en place il se peut que ceux-ci soient le siège de rétention ou de circulations en période climatique défavorable.

Les tests réalisés au niveau de l'implantation des futurs bassins montrent en cet endroit la présence de matériaux moyennement à peu perméables.

Retour au sommaire

Source : Atlas des eaux souterraines, BRGM, 1990

Deux systèmes aquifères sont présents au niveau de la zone étudiée : l'aquifère 328e des « plaines littorales de Sète à Lunel » et le système 556b « bassin de Castries-Sommières ».

• Vendargues se situe en limite Sud de l'aquifère 556b qui jouxte l'aquifère 328e. Ces deux aquifères sont séparés par une limite naturellement étanche, ce qui signifie qu'aucun échange n'est possible entre eux.

• Le système aquifère 328e se décrit comme un aquifère continu à nappe libre assimilable à une monocouche.

Le second aquifère se localise sous les formations alluviales à recouvrement négligeable (< 4 m). Il est de nature karstique, discontinue à surface libre et présente une structure plissée et compartimentée.

II.2.2 Vulnérabilité des aquifères

Source : Approche globale de la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution, BRGM, 1990

Le système 328e est présent dans des terrains souvent karstifiés, ce qui en fait un aquifère très vulnérable car à perméabilité de fissueres. Il est donc très sensible aux risques de pollution immédiate.

Le 556b présente une perméabilité d'interstices et se révèle donc tout aussi vulnérable que le précédent.

II.2.3 Usage des eaux souterraines

Source : DDASS de l'Hérault

Aucun ouvrage (puits, forage, source) lié aux eaux souterraines n'est à noter sur la zone d'étude. Par conséquent, aucun périmètre de protection d'ouvrages de captage pour l'alimentation en eau de collectivité n'est recensé au droit du projet.

II.2.4 Qualité des eaux souterraines

Le compartiment 556b montre une eau de qualité excellente, peu ou moyennement minéralisée et d'une dureté inférieure à 30-35 degrés français.

En revanche, le 328e présente une eau bicarbonatée calcique, d'une dureté supérieure à 30-35 français.

Retour au sommaire

La zone à aménager s'inscrit dans un bassin-versant de 16,6 ha. Concernant l'occupation des sols, la majeure partie de la zone est occupée par des friches.

Le secteur concerné est situé sur la partie la plus basse de la commune. L'altitude des terrains varie entre 44 m NGF au Nord Ouest au niveau de la rue de la Cave coopérative, à environ 33 m NGF au Sud en bordure de la RN 113.

Plusieurs pentes convergent vers la RN 113.

Les eaux ruisselant sur les terrains retenus pour le présent projet rejoignent, par l'intermédiaire d'un réseau de fossés existant, le ruisseau de la Balaurie qui transite à environ 250 m au Sud Ouest du projet (à partir de la RN 113, cf. III.4 et III.5).

La Balaurie est un ruisseau intermittent au droit du projet ; il devient pérenne par la suite, en aval de l'autoroute A9, soit environ 1 500 m en aval de la zone d'étude. Ce cours d'eau rejoint le ruisseau du Salaison après environ 5 500 m de parcours. Ce dernier se jette, à terme, dans l'Etang de l'Or (ou Etang de Mauguio) sur la commune de Mauguio. Le transit supplémentaire des eaux étant alors de 3 000 m.

Retour au sommaire

Les caractéristiques hydrologiques de la Balaurie et du Salaison sont celles des cours d'eau de type méditerranéen, présentant en période estivale des assecs (en amont) et/ou des étiages sévères (plus à l'aval), et pouvant se transformer en violents torrents lors des orages d'automne.

Aucune station hydrométrique n'est recensée sur le ruisseau de la Balaurie. Les fossés collecteurs, n'étant en eau que pendant les épisodes pluvieux et les phases de ressuyage des sols, ne font l'objet d'aucun suivi débitmétrique.

Retour au sommaire

III.3 Fonctionnement hydraulique du site et schéma directeur d'assainissement pluvial

• La commune de Vendargues est concernée par le Plan de Prévention des Risques d'Inondations du Salaison approuvé par arrêté préfectoral le 14 août 2003.

L'étude a mis en évidence des surfaces submersibles le long de nombreux thalwegs sur le territoire communal crées notamment par des dysfonctionnements d'ouvrages hydrauliques ou des sous dimensionnement des exutoires.

La zone d'étude n'est pas localisée dans des surfaces submersibles. De par son positionnement dans la partie basse du village, le site était toutefois concerné par les écoulements pluviaux liés à l'imperméabilisation des sols en amont.

• Une étude hydraulique a été réalisée par la DDE en 1987 sur une zone de 45 ha, correspondant au secteur Sud Est du territoire urbanisé de la commune et comprenant les parcelles concernées par le projet d'aménagement de la ZAC Pompidou.

Cette étude, compte tenu des données de l'époque a conclu sur des aménagements hydrauliques aujourd'hui réalisés :

Au regard de ces aménagements le pluvial du secteur Est est correctement dimensionné pour l'ensemble de la zone.

• Par la suite, l'ensemble de la zone urbaine a fait l'objet d'un schéma directeur d'assainissement pluvial en 1996 par SIEE (extrait de plan en annexe 1).

L'opération s'inscrit dans les quartiers Sud Est d'une surface de 41 hectares, dont les écoulements rejoignent un bassin de rétention implanté dans le giratoire de la RN 113, situé au Sud de l'opération ZAC Pompidou. Les eaux rejoignent ensuite le ruisseau de la Balaurie. Le Secteur Sud Est a été découpé en 19 sous bassin versants (annexe 1), La zone s'insère dans le n° 19 (surface 19,1 ha, longueur du bassin versant 300 m, pente de 0,015 m/m)

Les bassins versants 1 à 6 (N/NW de l'opération) sont drainés par un fossé bordant l'avenue du 8 mai 1945 (voirie transitant au Nord des limites de l'opération) et ayant pour exutoire le bassin de rétention du giratoire de la RN 113 (partie Ouest).

Les sous bassins versants 7 à 13 (Nord de l'opération) sont drainés par une buse en diamètre 1100 mm puis 1200 mm qui traverse de l'opération dans sa partie Est (Exutoire A).

Les sous bassins versants 14 à 18 (N/NE de l'opération) sont drainés par une buse en diamètre 700 mm bordant la RD 65.

Les deux buses précitées (1200 et 700 mm) rejoignent un fossé de grande dimension qui borde la RN 113. Ce dernier rejoint ensuite le bassin de rétention du giratoire par sa partie Est (Exutoire B).

L'ensemble s'écoule ensuite vers le ruisseau de la Balaurie (exutoire C, débit de fuite du bassin de rétention).

Les débits issus de l'étude hydraulique (SIEE, 1996) sont les suivants :

| Situation actuelle | Débit décennal | Débit centennal |

Exutoire A |

1,8 m3/s |

2,8 m3/s |

Exutoire B |

1,1 m3/s |

1,8 m3/s |

Exutoire C |

2,5 m3/s |

4,1 m3/s |

Une étude des capacités de réseau en place montre que ce dernier peut évacuer les débits d'occurrence 100 ans à l'exutoire C.

• Lors des récents événements pluvieux de septembre 2006, des écoulements et des stagnations d'eaux se sont produits sur la voirie du lotissement localisé en amont de l'opération « ZAC Pompidou » ainsi que sur les terrains prévus pour l'opération.

Après une visite des lieux, ces faits ont été constatés et des travaux seront réalisés dans le cadre de l'aménagement afin d'orienter les écoulements en surface et de les diriger au mieux vers le bassin de rétention existant et vers la canalisation d'évacuation des eaux pluviales (diamètre 1200 mm) dont l'exutoire est le ruisseau de la Balaurie. Avec ce principe les apports pluviaux du bassin versant amont sont transparents pour l'opération.

Il est rappelé que l'étude SIEE en mars 1996 avait montré que le réseau d'eaux pluviales collectant actuellement le secteur Sud-Est de la commune et traversant les terrains concernés par le projet d'aménagement de la ZAC Pompidou était suffisant pour une occurrence centennale.

Malgré cela, une transparence hydraulique sera prévue (cf. Volet incidences et mesures) afin de permettre à « d'éventuels » débordements de s'évacuer jusqu'au fossé de la RN 113, exutoire du bassin versant. De même, une noue sera intégrée au chemin piétonnier Nord longeant l'opération sur sa partie Est. Cette noue de volume d'environ 300 m3 récupérera les eaux de ruissellement des parcelles amont en cas de dysfonctionnement du réseau pluvial amont.

Retour au sommaire

III.4 Fonctionnement hydraulique actuel de la zone d'étude

Le projet présente une surface totale de 16,6 ha à raison de :

Les terrains concernés par le projet d'urbanisation sont actuellement occupés par des friches et des vignes.

La zone intéressée par le projet ne reçoit pas d'apports pluviaux extérieurs supplémentaires. En effet, le fonctionnement hydraulique du bassin-versant total (41 ha) s'opère comme suit :

Dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Pompidou, il est prévu de n'apporter aucune modification tant sur le tracé que sur le fonctionnement hydraulique de cette conduite Ø 1 200 mm, les eaux ruisseiées sur la zone étant gérées de façon indépendante.

Les deux bassins versants représentant la future opération ont les caractéristiques suivantes :

| Bassin-versant | Surface | Chemin hydraulique | Temps de concentration |

BV1 Ouest Avenue du 8 Mai 1945 |

5, 3 ha |

280 m |

6 minutes |

BV2 Est Avenue du 8 Mai 1945 |

11, 3 ha |

320 m |

6 minutes |

Les calculs des temps de concentration reposent sur l'application de la formule de Bressand-Goiossoff qui s'adapte bien au type du bassin versant étudié.

Lors des événements pluvieux, les ruissellements de surface ont pour exutoire principal :

Compte tenu des caractéristiques des bassins versants, les coefficients de ruissellement sur l'opération sont estimés à :

Retour au sommaire

• Qualité générale

Les eaux pluviales ayant ruisselé sur les terrains de la ZAC sont susceptibles de véhiculer des polluants de différents types en concentrations variables (déchets solides, matières oxydables, MES, micropolluants organiques).

La carte de qualité des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (RMC), éditée par l'Agence de l'Eau en 1995, donne une estimation de la qualité Balaurie. Le cours d'eau est affecté de la classe HC (hors classe) jusqu'à sa confluence avec le ruisseau du Salaison.

il est à noter que la Balaurie reçoit actuellement les eaux de la station d'épuration communale (travaux de raccordement vers la station d'épuration de Montpellier prévu en 2008).

• Qualité aux points de mesures

Le ruisseau de la Balaurie ne fait pas l'objet d'un suivi de mesures de la qualité des eaux.

La qualité des eaux des cours d'eau du secteur peut être appréciée à partir de la station de mesures de Mauguio, située à l'aval de l'opération (aval du bassin versant).

Chaque campagne de mesures permet d'attribuer une classe de qualité de l'eau et une synthèse des résultats à l'aide de conventions définies dans le SEQ-Eau : la classe de qualité est la synthèse des classes d'aptitude aux usages et fonctions principales (production eau potable, potentialités biologiques, loisirs et sports aquatiques). La qualité de l'eau est établie à partir du paramètre le plus déclassant.

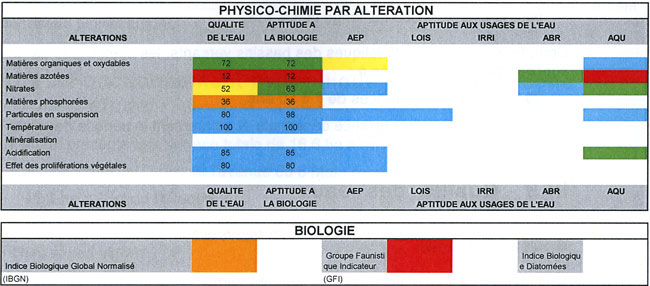

Les mesures effectuées en 2004 sont ci après.

|

|

| Source : Agence de l'eau RMC, 2007, Seq Eau, donnée 2004. |

|

De manière générale, la qualité physico-chimique générale des eaux est médiocre à mauvaise. Les paramètres déclassants de l'objectif de qualité des eaux sont d'origines domestiques ou agricoles (matières azotées, matières phosphorées, nitrates).

La qualité biologique corrobore les mesures physico-chimiques.

• Qualité piscicole

Source : SDVPH de l'Hérault. DDAF, 1990

Fiche RHP; FDPPMA, 2007-11-06

SDVMA, FDPPMA, 2000

Le caractère intermittent et la mauvaise qualité des eaux de la Balaurie ne permettent pas l'établissement d'une population piscicole dans ce cours d'eau.

Le Salaison est classé en deuxième catégorie piscicole. Le contexte piscicole du secteur « V.04 fleuves de l'étang de l'Or » (SDVMA, fiche RHP, PDPG, FDPPMA, 1999 ; CSP, 1987) est perturbé la fonction vitale atteinte étant la croissance. Le domaine piscicole est intermédiaire (espèces repères les cyprinidés d'eaux vives).

Deux inventaires piscicoles réalisées par l'ONEMA (ex CSP) en 1987 permettent d'apprécier les espèces présentent dans le Salaison. Certaines de ces espèces peuvent éventuellement « remonter » dans la Balaurie notamment au niveau de sa confluence avec le Salaison.

Les espècesrecensées sont l'anguille, la brème, le chevaine, le gardon, la perche soleil, le vairon, la tanche et le brochet. Ont également été observés le muge, le barbeau méridional ou la carpe commune.

Retour au sommaire

III.6 Objectifs de qualité des eaux

La directive cadre sur l'eau fixe d'ici 2015 un objectif de bon état écologique pour l'ensemble des masses d'eaux superficielles. Un plan de gestion doit définir d'ici 2009 les modalités d'atteinte de cet objectif.

D'ici là les anciens objectifs, définis par les procédures départementales en leur temps et le SDAGE, continuent de s'appliquer.

L'objectif de qualité des eaux attribué au Salaison à l'aval du bassin est la 1B - qualité bonne. La Balaurie n'y est pas représentée.

Retour au sommaire

III.7 Usages liés aux eaux superficielles

La Balaurie apparaît comme un cours d'eau à écoulement temporaire. Les usages qui y sont liés sont ainsi fortement limités, se résumant principalement à l'évacuation des eaux de ruissellement des terrains avoisinants

Retour au sommaire

IV - Milieux naturels et patrimoine remarquable

Aucune zone naturelle d'intérêt particulier n'est recensée sur la zone d'étude telle que ZNIEFF, ZICO, ZPS, réserve naturelle, arrêté de biotope...

Il est à signaler la ZNIEFF n° 4117.0000 de type I, Ripisylve du Salaison, au Sud-Ouest de la zone à plus de 5000m.

ZNIEFF = Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique

et Floristique (voir le

site de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel)

ZICO = Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (voir le

site de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel)

ZPS = Zone de Protection Spéciale

Retour au sommaire

Source : DRAC LR

La zone d'étude ne comprend ni site remarquable inscrit ou classé, ni monument historique.

Aucune découverte archéologique n'est actuellement recensée sur le site par les services de la DRAC Languedoc Roussillon (porté à connaissance du 24/12/2002).

Retour au sommaire

| Nota : Les mesures d'accompagnement destinées à compenser ou réduire les effets dommageables du projet sont présentées de manière concomitante à l'analyse des impacts dans un souci de clarté et de compréhension. |

I - Incidences sur les eaux souterraines et leurs usages

On rappelle que le projet se situe sur des terrains très vulnérables à pollution eaux souterraines par infiltration depuis la surface.

Cependant, l'opération projetée ne devrait pas générer d'incidences particulières sur les aquifères d'un point de vue qualitatif, dans la mesure où :

Ainsi, les mesures compensatoires vis-à-vis de risques seront celles préconisées pour la protection des eaux superficielles (Cf. chapitre III) assorties des préconisations de l'étude géotechnique spécifique (cf. annexe 4) :

Les eaux pluviales seront ainsi traitées en termes de pollution chronique avant rejet et ne devraient pas véhiculer de polluants vers le cours d'eau ou sa nappe d'accompagnement ou le réservoir souterrain. Un ouvrage de pollution accidentelle est prévu en entrée de bassin de rétention au niveau de chaque conduite, permettant d'intercepter les polluants avant rejet dans le milieu naturel.

Au regard des dispositifs de traitement des pollutions chronique et accidentelle mis en œuvre, le risque de pollution de la nappe sous-jacente par le biais de l'exutoire est négligeable.

En phase chantier des mesures spécifiques vis-à-vis du milieu souterrain seront prises (cf. chapitre IV).

En outre, le règlement de la ZAC précisera les prescriptions suivantes :

Collecteur d'eaux usées : raccordement au réseau existant, tuyau en fonte ductile ou autre matériau d'étanchéité correcte. Des essais d'étanchéité seront effectués avant la mise en service. Il sera procédé tous les cinq ans à une vérification de l'étanchéité des collecteurs principaux présents dans les limites de l'opération,

Eaux résiduaires : aucun raccordement de rejets d'eaux résiduaires, quelle qu'en soit la nature, ne pourra être effectué sur les réseaux pluviaux,

Seront interdits : tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs et indirects d'effluents susceptibles d'incommoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique, de nuire à la conservation des constructions et réseaux d'assainissement et au bon fonctionnement des stations d'épuration ; de dégager en égout - directement ou indirectement - des gaz ou vapeurs toxiques et inflammables,

Aires de lavages et autres (parkings commerciaux,...) : les eaux seront conduites vers des systèmes adaptés type débourbeur déshuileur et séparateur à hydrocarbures,

Réseaux pluviaux : les réseaux pluviaux ne seront pas évacués dans le sous sol que ce soit par le moyen d'ouvrages ou de cavités naturelles,

Autres : seront interdits toute injection par forage, puisard artificiel ou naturel vers le réservoir souterrain.

Retour au sommaire

II - Incidences sur les écoulements des eaux superficielles

Les extensions des zones urbaines sont susceptibles d'aggraver les effets néfastes du ruissellement pluvial sur le régime et la qualité des eaux et sur la sécurité des populations.

L'imperméabilisation des sols, en soustrayant à l'infiltration des surfaces de plus en plus importantes, entraîne :

Une analyse et une évaluation des ruissellements au droit du site en situation actuelle et future ont permis de définir une solution de gestion du surplus généré par l'imperméabilisation des sols.

Retour au sommaire

La situation hydraulique de la zone d'étude est présentée dans le chapitre précédent (volet III, partie A, III.4).

Retour au sommaire

Cf. planche 3

Pour l'ensemble des occurrences étudiées, la totalité des eaux qui tombera sur les surfaces imperméabilisées de l'opération sera collectée par le réseau d'assainissement pluvial et envoyée vers les bassins de rétention situés aux divers points bas de l'opération.

Sur la partie Ouest de la zone (BV1), l'exutoire du bassin de rétention sera identique à celui de la situation actuelle. Il est à noter que le chemin piétonnier au Nord de la zone Ouest présente un réseau pluvial déjà existant qui collecte les eaux de ruissellement pour les rejeter dans le fossé de l'avenue du 8 mai. Ce réseau pluvial sera conservé, ce qui diminuera le bassin versant du bassin de rétention de 2 990 m2. Le bassin versant du bassin de rétention Ouest présentera donc une surface de 5.0 ha, avec un coefficient d'imperméabilisation de 69%.

Sur le BV2, qui représente la surface la plus importante de la ZAC (côté Est), il est prévu de créer 1 bassin de rétention sur un linéaire de 420 m entre le rond-point RN 113 et le chemin des Coustaliers afin d'assurer une collecte plus efficace des apports pluviaux. Ce bassin de rétention se repiquera sur le fossé pluvial existant, l'exutoire final restant le bassin de rétention contenu dans le rond-point RN 113 comme en situation actuelle.

Les coefficients d'imperméabilisation et de ruissellement ont été estimés de la façon suivante :

| Bassin-versant | Caractéristiques | C imp |

C ruis |

|

BV 1

total (5,0 ha) |

• 15 940 m2 de lots imperméabilisés à 41 %,

soit 36 lots de surface moyenne 443 m2 dont 182 m2 imperméabilisés • 13 400 m2 de logements collectifs et de commerces imperméabilisés à 80 % • 4 912 m2 de gymnase imperméabilisé à 60 % |

69% |

1 à 10 ans : 75 % |

• 14 582 m2 de voirie imperméabilisée à 100 % • 1 329 m2 d'espaces verts non imperméabilisés |

100 ans : 81 % |

||

|

BV2 (11.3 ha) |

• 61 974 m2 de lots imperméabilisés à 45 %,

soit 173 lots de surfaces moyennes 358 m2 dont 160 m2

imperméabilisés • 3 305 m2 de logements collectifs imperméabilisés à 80 % |

47% |

1 à 10 ans : 58 % |

• 22 887 m2 de voirie imperméabilisée à 100 % • 24 559 m2 d'espaces verts non imperméabilisés |

100 ans : 68% |

Retour au sommaire

Les intensités de pluie sont calculées comme suit :

| où : |

I est l'intensité de pluie, tc est le temps de concentration. |

| Coefficients de Montana | Période de retour | ||||

| 2 ans | 5 ans | 10 ans | 100 ans | ||

Durée de pluie inférieure à 2

h |

a |

29,81 |

38,02 |

47,35 |

80,67 |

b |

0,52 |

0,49 |

0,468 |

0,441 |

|

Durée de pluie supérieure à 2

h |

a |

34,63 |

44,5 |

57,22 |

97,92 |

b |

0,695 |

0,683 |

0,704 |

0,694 |

|

Retour au sommaire

Les débits pluviaux sont calculés par la méthode rationnelle en utilisant les intensités pluviométriques de la station de Montpellier-Bel-Air.

Les résultats des calculs sont rassemblés dans le tableau ci-après :

| Bassin-versant | Période de retour | Intensité de pluie (mm/h) | Débits de pointe (m3/s) | |

| situation actuelle | situation projet | |||

BV1 (5,0 ha) |

2 ans |

101,4 |

0,28 |

1,06 |

5 ans |

132,4 |

0,37 |

1,39 |

|

10 ans |

145,5 |

0,41 |

1,53 |

|

100 ans |

234,6 |

1,31 |

2,66 |

|

BV2 (11,3 ha) |

2 ans |

101,4 |

0,64 |

1,83 |

5 ans |

132,4 |

0,83 |

2,39 |

|

10 ans |

145,5 |

0,91 |

2,62 |

|

100 ans |

234,6 |

2,94 |

5,01 |

|

Le projet augmente de manière significative le débit à l'aval. Afin de compenser cette augmentation, deux bassins de rétention seront mis en place sur l'opération.

Retour au sommaire

II.2.3 Dimensionnement des bassins de rétention

D'après les préconisations de la MISE (Mission Inter-Services de l'Eau) de l'Hérault, les principes suivants sont retenus pour le dimensionnement du système de rétention :

Il faut retenir le volume défini par la contrainte la plus forte.

L'opération présente une surface imperméabilisée de 87 950 m2 ce qui nécessite la mise en place d'un volume de rétention minimum de 8 800 m3.

Le débit biennal actuel de l'opération globale est de 0.93 m3/s, valeur maximale que doit atteindre le débit de fuite de l'ouvrage, quelle que soit l'occurrence de pluie.

• Analyse préalable concernant le fonctionnement hydraulique du bassin de rétention existant à l'aval (rond-point RN 113)

Cet ouvrage est caractérisé par les points suivants :

La modélisation hydraulique mise en œuvre lors de la réalisation du schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Vendargues (dossier SIEE 95 11 01 P2) a été exploitée afin d'estimer le contrôle aval généré par l'ouvrage sur les réseaux plus en amont.

Pour ce faire, des pluies de projet de type « Desbordes » ont été élaborées, à partir des caractéristiques pluviométriques de la station de « Montpellier-Bel-Air », pour l'occurrence 100 ans, et ce pour des durées intenses variant de 15 minutes à 3 heures.

De cette étude préalable, il ressort, compte tenu du surdimensionnement de la conduite Ø 1 400 mm à l'exutoire du bassin de rétention, que la durée critique est faible, de l'ordre de 30 minutes, les hauteurs d'eau atteintes restant inférieures à 1,50 m.

| Par la suite, les cotes fonds des bassins de rétention dimensionnés dans le cadre de ce projet ont été calées de manière à éviter un remplissage lié au contrôle aval du rond-point RN 113. |

• Dimensionnement du bassin de rétention BV1

Cf. planche 5 et annexe 5

Le bassin de rétention prévu pour compenser l'urbanisation de la ZAC Pompidou sur la partie Ouest de l'avenue du 8 Mai 1945 (5,0 ha imperméabilisés à 69 % soit 34 450 m2 imperméabilisés) est dimensionné sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé afin de répondre aux exigences de la MISE de l'Hérault. Le volume de rétention minimum à mettre en place est donc de 3 450 m3.

Le fonctionnement du bassin est modélisé en régime transitoire et pour différentes durées de pluies, ce qui correspond à la méthode des pluies modifiée pour tenir compte de la variation du débit en sortie en fonction de la hauteur de remplissage du bassin.

Avec le volume de rétention défini précédemment, et pour un événement centennal, le débit de fuite maximum ainsi calculé est de 0,28 m3/s (débit biennal en situation actuelle). Le débit de fuite sera contrôlé par deux orifices de fuite Ø 240 mm et la profondeur de bassin de 2,26 m. Le bassin de rétention aménagé représentera une emprise totale de 2 515 m2 pour un volume utile de 3 485 m3environ.

Pour des occurrences supérieures, le débit en sortie sera également régulé par un déversoir de sécurité permettant à l'eau d'évacuer le bassin sans débordement pour une occurrence centennale et avec obstruction du pertuis de fond. Le déversoir, de forme rectangulaire, aura une largeur de 9 m et une hauteur déversante de 0,3 m.

La cote fond du bassin est fixée à 32,44 m NGF, ce qui permet d'éviter un contrôle aval exercé par le rond-point RN 113. La hauteur de la lame d'eau avant déversement sera de 34,7 m NGF.

Les résultats des simulations sont les suivants :

| Période de retour | Débit d'entrée (m3/s) |

Débit de sortie (m3/s) |

Volume retenu (m3) |

Hauteur d'eau dans le bassin (m) |

Durée critique de la pluie (h) |

Comparaison débit sortie / débit actuel |

2 ans |

0,22 |

0,14 |

925 |

0,6 |

2,0 |

< Q2ans actuel |

5 ans |

0,27 |

0,16 |

1 195 |

0,8 |

2,0 |

< Q2ans actuel |

10 ans |

0,35 |

0,19 |

1 615 |

1,1 |

2,0 |

< Q2ans actuel |

100 ans |

0,66 |

0,28 |

3 470 |

2,3 |

2,1 |

< Q5ans actue |

• Dimensionnement du bassin de rétention BV2

De la même manière, le dimensionnement des bassins de rétention est réalisé sur la base de 100 l / m2 imperméabilisé.

Le volume total de rétention minimum à mettre en est donc de 5 330 m3.

Comme explicité précédemment et compte tenu de la topographie des lieux, le bassin de rétention mis en place sera réparti du rond-point RN 113 jusqu'au chemin des Coustaliers (cf. planche 3), Il présentera un volume utile de 5 890 m3.

La modélisation en régime transitoire du fonctionnement hydraulique du bassin de rétention conduit aux résultats présentés ci-après.

Comme précédemment, il est prévu de mettre en place un déversoir de sécurité permettant d'évacuer l'eau du bassin sans débordement pour une occurrence centennale et avec obstruction du pertuis de fond. Le déversoir, de forme rectangulaire, aura une largeur de 18 m et une hauteur déversante de 0,3 m.

Compte tenu de la topographie du terrain et de l'existence d'un réseau pluvial ainsi que d'un réseau d'eaux usées traversant la zone d'implantation du bassin de rétention, celui-ci présentera un merlon interne. Les canalisations existantes dans lesquelles transitent les apports du bassin versant amont seront ainsi isolées du bassin de rétention. Le merlon présentera les caractéristiques suivantes : 14 m de large sur 0,5 m de hauteur environ. La côte supérieure du merlon de 32,9 m. Des orifices de vidange seront implantés de chaque côté du merlon.

La côte de fond du bassin est fixée à 31,8 m NGF afin de d'éviter un contrôle aval du bassin de rétention du rond point. La hauteur de lame d'eau avant déversement sera de 33,2 m NGF, soit une hauteur utile maximale de 1,4 m. Le volume utile sera alors de 5 890 m3 environ.

Avec le volume de rétention défini précédemment et les préconisations de la MISE, le débit de fuite maximum autorisé est de 0,64 m3/s (débit biennal en situation actuelle). Du côté Ouest du merlon, 4 orifices de fuites Ø 210 mm seront installés. Du côté Est du merlon, 2 orifices de fuite Ø 265 mm seront implantés. La profondeur utile maximale du bassin sera de 1,4 m. L'emprise moyenne du bassin de rétention Est sera de 10 600 m2, pour un volume utile d'environ 5 890 m3.

Les résultats des simulations du bassin de rétention Est pour une profondeur utile de 1,4 m, un volume utile de 5 890 m3 et six orifices de vidange sont présentés ci-après :

| Période de retour | Débit d'entrée (m3/s) |

Débit de sortie (m3/s) |

Volume retenu (m3) |

Hauteur d'eau dans le bassin (m) |

Durée critique de la pluie (h) |

Comparaison débit sortie / débit actuel |

2 ans |

0,37 |

0,27 |

1 505 |

0,36 |

2,1 |

< Q2ans actuel |

5 ans |

0,48 |

0,32 |

1 940 |

0,46 |

2,0 |

< Q2ans actuel |

10 ans |

0,62 |

0,39 |

2 590 |

0,62 |

2,0 |

< Q2ans actuel |

100 ans |

1,24 |

0,63 |

5 875 |

1,40 |

2,0 |

< Q2ans actue |

Retour au sommaire

II.2.4 Équipements spécifiques des bassins de rétention

Cf. Planche 5

L'ouvrage de régulation en sortie de chaque bassin sera équipé :

De plus des volumes morts imperméabilisés de 30 m3 seront implantés sur chaque arrivée de conduite dans les deux bassins de rétention pour traiter la pollution accidentelle par temps sec.

Retour au sommaire

II.2.5 Conclusions sur l'incidence quantitative du projet

• Assainissement pluvial et ouvrages hydrauliques prévus

Les résultats des modélisations pour l'ensemble du projet de la ZAC Pompidou (16,6 ha) sont rappelés dans le tableau ci-dessous :

| Débit (m3/s) | Avant aménagement | Après aménagement sans compensation |

Après aménagement avec compensation |

Q2 ans |

0,93 |

2,94 |

0,41 |

Q 10 ans |

1,34 |

4,22 |

0,58 |

Q 100 ans |

4,32 |

7,08 |

0,91 |

En bref :

Compte tenu des contraintes topographiques et foncières, il n'est pas possible de mettre en place en fond de bassin un volume de rétention contrôlé par un orifice calibré à 7L/ha imperméabilisé.

L'enherbement et la forme des bassins permettront tout de même un abattement par décantation de la pollution chronique.

Les mesures compensatoires mises en œuvre permettent, en situation projet, de limiter les débits de pointe maximums à des valeurs nettement inférieures aux débits critiques actuels.

Compte tenu de ces aménagements, l'incidence quantitative du projet sur les eaux superficielles peut être considérée comme positive.

• « barrière hydraulique » constituée par les protections acoustiques

L'opération d'aménagement s'accompagne de mesures spécifiques contre les nuisances sonores liées à la localisation du projet d'aménagement proche de voiries routières conséquentes.

Les protections acoustiques peuvent en effet apparaître comme une barrière hydraulique. Néanmoins, il est prévu la mise en place de déversoir de trop plein au niveau des bassins de rétention qui fonctionneront en cas de saturation de ces derniers, c'est-à-dire au delà d'une occurrence centennale.

La transparence hydraulique des protections acoustiques (à priori des écrans) sera assurée par leur disposition en quinconce.

Avec cette disposition les eaux déversées des bassins saturés rejoindront le fossé de la RN 113 sans que l'efficacité des protections acoustiques soit altérée.

• Ruissellement issu des lotissements amont

Afin de s'affranchir d'éventuels ruissellements en provenance des lotissements amont au côté Est de la ZAC, nous rappelons qu'il est prévu d'implanter une noue dans l'espace vert du chemin piétonnier au Nord. Cette noue aura les dimensions suivantes : 3 m en gueule, 0.5 m de profondeur avec des talus de 2/1. La noue bordera le Nord du BV2 sur un linéaire d'environ 500 m, ce qui correspondra à un volume de stockage d'environ 300 m3 supplémentaires.

La transparence hydraulique de l'opération permettra donc en cas de dysfonctionnement du réseau amont de stocker les eaux de ruissellement dans la noue. En cas de saturation de cette dernière, les eaux s'écouleront sur la voirie de la ZAC et seront récoltées par le bassin de rétention de la zone Est. L'exutoire final sera fait par déversement au niveau du fossé de la RN 113, comme en situation actuelle.

Retour au sommaire

III - Incidences sur la qualité des eaux

Les eaux pluviales ruisselant sur des surfaces urbanisées entraînent généralement divers polluants (matières en suspension, matières oxydables, hydrocarbures, micropolluants...) en concentration plus ou moins élevée selon la durée des périodes de temps sec précédent les pluies, comme par exemple :

Ces eaux véhiculent donc des pollutions de types différents en concentrations variables qui sont plus ou moins néfastes selon la valeur écologique du milieu récepteur et les usages qui y sont liés. Aussi, l'extension de la zone imperméabilisée est susceptible d'entraîner une augmentation de ces apports en polluants pouvant être perturbants pour les milieux aquatiques.

Les eaux pluviales ayant ruisselé sur les futures surfaces imperméabilisées rejoignent à terme le Salaison après un parcours de l'ordre de 7 km puis l'étang de l'or.

De plus,

les eaux usées seront raccordées au réseau collectif communal,

aucun usage en eaux superficielles n'est directement concerné par l'opération,

le système de rétention des eaux pluviales mis en place permettra le traitement de la pollution chronique des surfaces collectées (décantation simple dans le système de rétention et déshuilage par le biais de la cloison siphoïde),

les prescriptions vis-à-vis des eaux souterraines (cf. mesures à mettre dans le règlement, chapitre I) protégeront de fait les eaux superficielles (pas de rejets polluants vers les exutoires naturels),

Par conséquent, au regard de l'ensemble des mesures précitées et mises en œuvre (prescriptions, systèmes de rétention, ...) l'impact qualitatif de l'opération est considéré comme négligeable et ne justifie pas la mise en place d'un système de traitement spécifique complémentaire de dépollution chronique des eaux de pluie ruisselant sur les parcelles de l'opération.

Retour au sommaire

Cette forme de pollution est essentiellement liée à un accident de véhicules circulant sur la voirie, entraînant le déversement d'hydrocarbures en quantité supérieure à la normale.

Compte tenu des caractéristiques de l'opération, des enjeux environnementaux et des mesures prises, le risque de pollution accidentelle est faible, mais ne peut être écarté notamment eut égard de la vulnérabilité des eaux souterraines. Aussi, les systèmes de rétention comporteront un volume mort étanche à chaque arrivée de conduite dans les bassins afin de retenir une pollution accidentelle de temps sec.

Retour au sommaire

Le projet envisage l'aménagement de 2 bassins de rétention permettant de collecter les eaux pluviales issues de la voirie et des surfaces imperméabilisées, notamment les premières eaux les plus chargées en polluants.

Une décantation des eaux sera réalisée dans ces ouvrages de rétention, permettant de traiter qualitativement les eaux pluviales avec un abaissement d'environ 70 % de la pollution chronique, et ainsi améliorer la qualité des eaux avant rejet dans le milieu naturel. Une cloison siphoïde en sortie de l'ouvrage permettra de retenir les huiles. Une pollution accidentelle de temps sec pourra être contenue par le biais d'un volume mort de 30 m3 à chaque arrivée de conduite dans les bassins.

Retour au sommaire

IV - Incidences dues à la phase de chantier

Elle est essentiellement liée au lessivage par les eaux de pluies de zones exploitées par les engins de chantier. En effet, le décapage du sol induit un envol de poussières qui se concentreront sur la zone de chantier et seront emmenées par les premières pluies. Il y a alors un risque d'augmentation de la turbidité de l'eau recueillie par le réseau d'assainissement pluvial, suite à la réception de matières en suspension (MES) depuis les routes d'accès et la zone de chantier.

Les risques potentiels de déversement de substances chimiques polluantes (hydrocarbures, huiles,..) sont inhérents à tout chantier.

Enfin, lors d'une éventuelle collision entre engins, d'un déversement accidentel ou du ravitaillement des engins, le rejet possible de carburants et de lubrifiants constitue une source de pollution chimique.

Afin de limiter l'ensemble des incidences dues à la phase de chantier et, bien que les nuisances engendrées soient à relativiser dans la mesure où elles n'ont qu'un caractère temporaire, différentes mesures préventives sont proposées ci-après pour limiter l'impact du chantier sur le milieu naturel.

En évitant d'intervenir dans une période statistiquement pluvieuse, les risques de pollution du milieu naturel par le lessivage des sols seront diminués. Dans la mesure du possible, le calendrier des travaux devra exclure les périodes d'intersaisons : les averses y sont parfois violentes ce qui peut affaiblir le système d'assainissement d'eaux pluviales. La période la plus favorable pour limiter l'entraînement de matières polluantes par les eaux de pluie sera la période sèche (juin - septembre).

Le nettoyage, l'entretien, la réparation et le ravitaillement des engins et du matériel, le stockage des engins et matériaux et l'élaboration des bétons et enrobés se feront loin des axes d'écoulement des eaux.

Concernant les émissions et dépôts de poussières occasionnés par les travaux, quelques précautions permettent d'éviter ou de réduire considérablement les rejets dans l'air et les nuisances induites :

De manière générale, le chantier sera organisé de façon à faire face à une pollution par temps de pluie.

Afin de limiter l'impact du traitement, l'utilisation de la chaux et des liants hydrauliques devra se faire en l'absence de vents conséquents, pour limiter l'envol de poussières sur les espaces naturels voisins.

Enfin, après la réalisation des travaux, une remise en état de la zone de chantier devra être effectuée.

Retour au sommaire

V - Incidences sur les milieux connexes, incidence sur la faune et la flore

Le projet n'étant inclus dans aucun périmètre de protection de patrimoine naturel ou culturel, il ne présente aucune incidence pour ces milieux connexes.

En matière de patrimoine archéologique, compte tenu de la sensibilité du territoire communal, la DRAC LR sera informée du caractère de l'opération, des aménagements prévues afin de déterminer la nécessité d'un diagnostic archéologique préalable (ou fouilles éventuelles).

L'emprise de l'opération ne touche pas d'arbustes ou boisements particuliers.

Il est en outre rappelé que la ZAC Pompidou est localisée en continuité de la zone urbaine actuelle le long de voiries routières.

L'aménagement limitera les coupes et certains arbres présents en limite de l'opération pourront être conservés dans le cadre de l'intégration paysagère de l'ensemble.

Ainsi en phase d'exploitation ou chantier les incidences sur la faune et la flore seront limitées.

Aussi, considérant la faible incidence sur la faune et la flore au regard de l'emprise réduite des travaux aucunes mesures spécifiques de protection n'est prévu.

Les abords du site seront simplement paysagés afin de favoriser la recolonisation spontanée par les espèces présentes dans le secteur et une meilleure intégration de l'ensemble.

Retour au sommaire

VI - Incidences en phase post-travaux

Au regard de l'ensemble des incidences énoncées précédemment, le projet s'accompagnera des mesures suivantes :

| Les risques | Les aménagements à réaliser | Les moyens à mettre en œuvre |

Pollution chronique et accidentelle Augmentation des débits |

Bassins de rétention munis d'une cloison siphoïde |

• Nettoyage régulier de la voirie, • Décantation des pollutions particulaires dans le bassin, • Piégeage d'ions, phénols, métaux lourds dans les plantes (bassin enherbé), • Information des riverains de la voirie et des usagers de la zone à rejeter des produits vers le réseau pluvial, • Intervention ponctuelle périodique (entretien) sur les différents ouvrages, • Curage du bassin tous les cinq ans, • Analyse des sédiments avant curage afin de donner une destination aux produits retirés. |

Nuisances et sécurité des riverains |

Information du public Démoustication éventuelle une fois par an |

• Pose de panneaux d'information placés à l'extrémité des équipements

hydrauliques permettant de créer un lien permanent avec les usagers

du milieu, • Sécurité des abords du bassin : bassin paysager ; prévoir une lisse de faible hauteur pouvant dissuader les jeunes enfants • démoustication éventuelle. |

Aménagement paysager |

Plantations éventuelles

d'arbres de hautes tiges au

delà des talus du bassin, Plantations d'espèces de zones humides dans le bassin Enherbement des parois, fond du bassin |

• Plantation éventuelle des arbres et arbustes à racines

nues de fin novembre à fin mars • Contrôle de la végétation plusieurs fois par an, • Faucardage des plantes à l'automne, • Les plantes coupées devront être ramassées et évacuées vers des lieux appropriés (pas de déchets verts laissés sur place). |

Comblement du volume du bassin, Obstruction des ouvrages hydrauliques d'amenées |

Opérations d'entretien régulières |

• Curage et fauchage de la végétation une fois

par an au minimum, • Vérification de la non obturation des ouvrages hydrauliques après chaque épisode pluvieux important, nettoyage du dégrilleur de la cloison, nettoyage des grilles avaloirs, contrôle de l'écoulement... • Entretien annuel du bassin (contrôle visuel), vérification du système d'obturation, nettoyage du béton... • Contrôle et entretien du volume du bassin, curage tous les 5 ans |

Retour au sommaire

SDAGE = schéma directeur d'aménagement

et de gestion des eaux

RMC = Rhône Méditerranée Corse (le nom du SDAGE pertinent pour Vendargues)

• « Institué par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le SDAGE constitue un instrument de planification ayant vocation à mettre en œuvre les principes posés par la loi sur l'eau. Il s'inscrit dans le cadre d'une hiérarchie d'instruments juridiques nettement affirmée par la loi entre un niveau global (un ou plusieurs bassins : SDAGE) et un niveau local (un ou plusieurs bassins : SAGE).

Approuvé par le Préfet coordinateur de bassin le 20 novembre 1996, il détermine des orientations et des objectifs que l'Administration devra intégrer dans son processus de décision.

Du point de vue de sa nature juridique, le SDAGE est un acte réglementaire à portée limitée. Il présente trois caractéristiques principales :

• « Au-delà des mesures opérationnelles générales, le SDAGE s'attache, au vu de l'état des lieux du bassin, à préciser d'une façon plus géographique soit des orientations concernant les territoires ou des projets sur lesquels s'expriment des "enjeux de bassin", soit des règles d'encadrement des SAGE, conformément à l'esprit de la loi ».

• Dans le cadre du SDAGE RMC, des actions sur le ruissellement et l'érosion doivent être prises par les maîtres d'ouvrage (Cf. page suivante).

Extrait du SDAGE RMC (volume 1)

Projet arrêté parle Comité de Bassin le 8 septembre 1995

MAÎTRISER LES ALÉAS À L'ORIGINE DES RISQUES : actions sur le ruissellement et l'érosion

La maîtrise des aléas naturels passe en premier lieu par la gestion des phénomènes d'érosion ou de ruissellement concernant soit les terrains en tête de bassin versant, soit les zones urbanisées.

Dans les têtes de bassin, les actions d'aménagement, de restauration, de reboisement devront s'inscrire dans le cadre d'une démarche globale et dans une perspective à long terme de réduction des crues et de l'érosion. Cette recherche sera systématique dans les documents d'impact ou d'incidence préalables aux aménagements susceptibles de modifier notablement le mode d'écoulement des eaux, de l'amont jusqu'à l'aval du bassin.

Hors des zones montagneuses, les documents d'incidence préalables à la réalisation d'aménagements tels que remembrement, drainage, imperméabilisation du sol, susceptible d'avoir une influence significative sur les vitesses de ruissellement et les volumes transférés conduisant à l'accélération des flux de crue, doivent systématiquement évaluer cet effet, rechercher des alternatives moins pénalisantes et proposer des mesures compensatoires.

De même, dans les secteurs urbains où les émissaires sont à capacité limitée, les travaux ou aménagements ayant pour conséquence de surcharger le cours d'eau par de brèves et violentes pointes de crue devront être accompagnés de dispositifs régulateurs conçus en référence à la pluie décennale. Pour améliorer les situations existantes les plus critiques identifiées dans le BPR, les RPR comprendront un volet relatif aux schémas généraux d'assainissement pluvial.

Le SDAGE encourage les pratiques agricoles permettant de diminuer le ruissellement ainsi que les techniques alternatives de traitement du ruissellement urbain (bassins tampon, chaussées poreuses...) sans oublier de tenir compte aussi des pollutions accompagnant ce phénomène.

Le projet est concerné et compatible avec 5 des 10 orientations fondamentales du SDAGE RMC.

L'aménagement réalisé et les précautions qui seront prises pour respecter l'environnement visent à :

Le projet est concerné avec au moins 2 des 10 orientations fondamentales du SDAGE, avec lesquelles il est compatible :

En effet, l'opération d'aménagement de la ZAC Pompidou prévoit la création de systèmes de rétention pour retenir momentanément des eaux pluviales compensant ainsi l'imperméabilisation des sols induite par le projet.

Par ailleurs, la décantation des eaux ruisselantes du projet au droit des ouvrages de rétention permet de traiter les eaux pluviales d'un point de vu qualitatif, et ainsi améliorer la qualité des eaux, avant rejet dans le milieu récepteur.

L'opération projetée et les dispositions prises pour lutter contre les pollutions chronique et accidentelle s'inscrivent également dans le cadre de mesures opérationnelles générales définies par le SDAGE :

Retour au sommaire

II - SAGE « Lez, Mosson, étangs palavasiens »

SAGE = Schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Le Salaison rejoint l'étang de l'Or. Celui-ci fait partie des étangs Palavasiens qui font l'objet d'un périmètre SAGE arrêté le 28 septembre 1994 dont la commission locale de l'eau (CLE) a été créée le 23 décembre 1994.

Le document SAGE « Lez, Mosson, étangs palavasiens » a été approuvé par la CLE en 2003.

Il prévoit notamment les mesures et objectifs suivants :

En prenant en compte :

Le projet va dans le sens des mesures et objectifs du SAGE Lez, Mosson, étangs Palavasiens.

Retour au sommaire

III - Compatibilité avec les objectifs de qualité

Dans la mesure où l'aménagement de bassins de rétention, régulateur de débit, permet un traitement léger des eaux pluviales par décantation, le projet ne va pas à rencontre des objectifs de qualité fixés par l'Agence de l'Eau et la DIREN LR pour le Salaison.

Il convient de souligner que l'exutoire des eaux de ruissellements sera inchangé ; de plus, dans la mesure où l'aménagement prévoit la mise en place d'un système de rétention dans lequel transiteront les eaux de ruissellements issues des surfaces urbanisées et qui permettra de par sa conception un léger abattement de la pollution chronique ainsi que le stockage d'une éventuelle pollution accidentelle, le projet ne peut qu'aller dans le sens d'une préservation et d'une amélioration de la qualité des eaux superficielles et constitue de fait un pas supplémentaire vers le respect de l'objectif de qualité.

Retour au sommaire

Les moyens de surveillance et d'intervention prévus lors du déroulement du chantier relèvent des règles générales de conduite des chantiers énoncées précédemment.

Le maître d'ouvrage élaborera également, préalablement au démarrage des travaux, un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle, avec les services départementaux compétents.

Celui-ci définira :

Retour au sommaire

Dans l'hypothèse d'un déversement accidentel de matières polluantes, certaines opérations devront pouvoir être déclenchées dans l'urgence et selon l'enchaînement suivant :

La récupération des polluants contenus dans les ouvrages de traitement s'effectuera avant rejet dans le milieu naturel. Elle doit être entreprise par écopage ou pompage, avant d'éliminer les polluants dans les conditions conformes aux réglementations en vigueur. Tous les matériaux contaminés sur le dispositif de collecte, de transport et les dispositifs de prévention de la pollution accidentelle seront soigneusement évacués.

Les ouvrages en béton seront nettoyés et inspectés, afin de vérifier qu'ils n'ont pas été altérés par la pollution.

La remise en service du dispositif ne pourra se faire qu'après contrôle rigoureux de tous les ouvrages contaminés.

Les modalités d'intervention en cas de déversement de produits polluants se décomposent donc comme suit :

Retour au sommaire

En cas de déversement accidentel du polluant sur la chaussée, l'intervenant disposera d'un délai de l'ordre d'une heure pour actionner les systèmes.

Les substances polluantes seront évacuées le plus vite possible, au plus tard dans la journée.

Retour au sommaire

II.1 Travaux périodiques annuels

• Système de rétention

Ces travaux consistent à entretenir la végétation des berges et du fond de chaque bassin de rétention, pour conserver la pleine capacité d'écoulement. Pour ce faire, un débroussaillement sera effectué chaque année sur la totalité de chaque bassin. De même, un entretien du dispositif d'obturation et un nettoyage du béton seront également réalisé chaque année.

• Réseau d'assainissement et cours d'eau exutoire

Il conviendra de nettoyer régulièrement le réseau, le fossé le long des voies ou en amont hydraulique de l'opération et le cours d'eau en aval.

Après chaque épisode pluvieux important, les éventuels embâcles formés au droit des ouvrages hydrauliques seront dégagés afin de s'assurer de la fluidité de l'écoulement par la suite.

Retour au sommaire

La bonne gestion des ruissellements pluviaux visant la mise en sécurité des lieux habités et des infrastructures est conditionnée par la réalisation périodique d'un certain nombre d'opérations de maintenance et d'entretien des ouvrages aménagés.

Plusieurs types d'intervention sont préconisés à une fréquencequi est au minimum annuelle (cf. chapitres précédents) :

La fréquence des opérations de maintenance est estimée à une fois par an, voire une fois tous les deux ans, après une période de pluie importante.

La surveillance et l'entretien des aménagements et équipements du lotissement (réseaux, bassins de rétention...) relèvent de la responsabilité de l'aménageur jusqu'à la prise en charge par la commune de Vendargues (cf. annexe 2).

Retour au sommaire

Les pièces graphiques, ainsi que les annexes 1 et 2, sont accessibles dans une fenêtre distincte du navigateur en cliquant sur leur nom dans les listes ci-dessous.

1 |

Extrait du schéma directeur d'assainissement pluvial de Vendargues |

2 |

Engagement de la commune pour un entretien pérenne |

3 |